«Если будут ухудшения, то рейтинг Путина будет меняться последним»

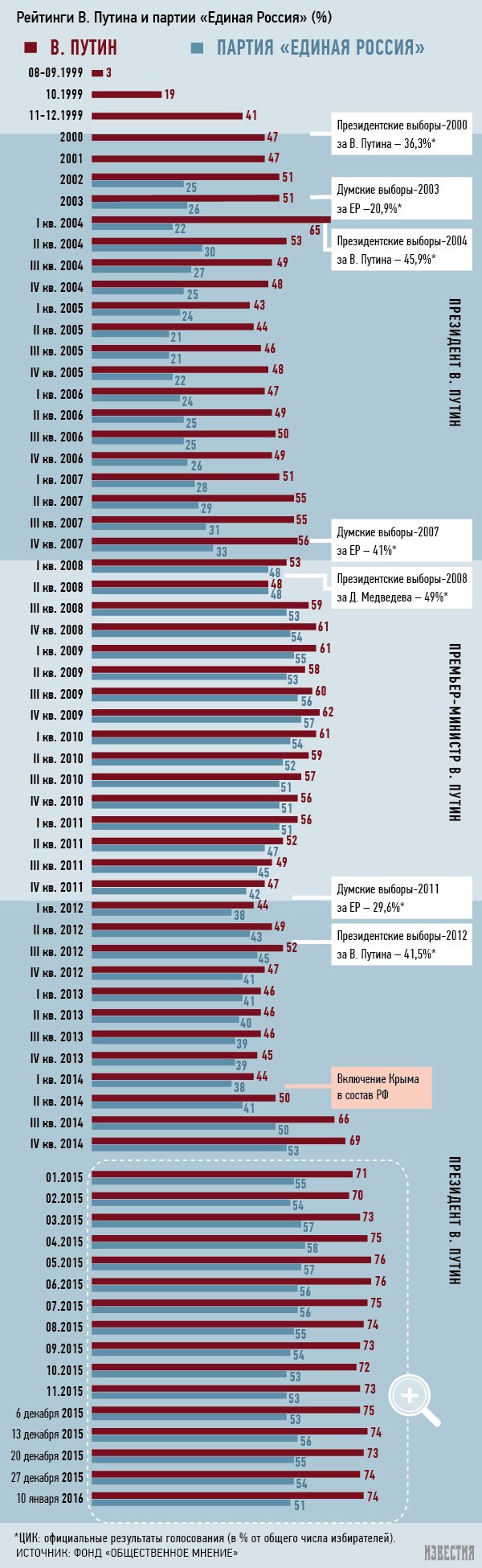

Глобальный кризис, обвал курса рубля, падение цены на нефть, санкции Запада вызвали рост цен, а соответственно и снижение индекса удовлетворенности жизнью граждан России. Начинают расти протестный рейтинг и снижаться оценки деятельности глав регионов. Однако рейтинг главы государства остается стабильным. По данным фонда «Общественное мнение» на 16 января 2016 года, электоральный рейтинг Владимира Путина находится на отметке 74%. Глава ФОМа Александр Ослон объясняет это не только «крымским фактором», но и тем, что президент воспринимается в обществе как «спаситель» от всех бед.

Изменение отношения населения к рейтингам

— Александр Анатольевич, мы видим, что электоральный рейтинг президента пока находится на стабильно высоком уровне. Как отражается периодическая публикация рейтингов на обществе и институтах власти?

— Рейтинг отражает отношение людей к чему-либо, в данном случае — к политику или партии. Это отношение измеряется через опросы. Отношение можно по-разному понимать, поэтому и вопросы могут быть разными: «Вы будете за этого политика голосовать или нет?», «Вы доверяете этому политику или нет?», «Вы оцениваете работу его хорошо или плохо?», «Как вы думаете, этот политик отражает ваши интересы?», «Вам нравится этот политик как человек?», «Вам нравится этот политик как общественный деятель?», «Он полезен стране или вреден?». Исходя из этого, существуют различные рейтинги: электоральный рейтинг, рейтинг доверия, рейтинг оценки работы. При этом можно спрашивать об этом человеке или партии, а можно давать список — кто из них лучше. Естественно, что могут быть разные доли людей, которые в разных вопросах отвечают позитивно, то есть формируют ту цифру, которая называется рейтингом.

Это далеко не все понимают, хотя это очевидно. Поэтому неверно сравнивать или противопоставлять, например, рейтинг доверия и рейтинг электоральный.

В принципе информация о рейтингах нужна для того, чтобы тот, кто в этих рейтингах нуждается, выстраивал свою деятельность с учетом этих показателей. Нужна эта информация заказчику. Рейтинг — что в бизнесе, что в политике — это обратная связь, то есть то, что помогает лучше выстраивать свою работу. А иногда и то, чем можно хвастаться.

Когда опросы только начались, еще при СССР, всем было очевидно, что информация должна быть открытой, так как это общественное достояние. Затем пришло понимание, что рейтинги — это сигналы обратной связи. И, конечно, всегда было желание использовать рейтинги для продвижения, чтобы через их публикацию сообщать о шансах на победу. Надо сказать, что это слабый способ добиться победы.

— Если есть заинтересованные стороны в рейтинге, заинтересован ли в нем измеритель?

— Политтехнологи и политики заинтересованы в том, чтобы рейтинг был высоким. А измеритель по большому счету безразличен к рейтингу. Его отношение либо никакое, либо, если даже какое-то отношение и имеется, оно не должно влиять на измерения. Это общее правило: если что-то измеряется, то сам инструмент не должен быть заинтересован в показаниях.

При публикации политических рейтингов всегда есть те, кому не нравится высокий или низкий рейтинг. В таком случае политтехнологи говорят, что люди, которые измеряли, — недруги, а цифры подтасованы, чтобы «поднять» или «опустить» политика, и предлагают нанять «своих» социологов, чтобы рейтинг был «хороший». И заказчик очень часто ведется на это. Всегда находятся те, кто делает вид, что они что-то «измеряют», получая при этом «нужный» результат, потому что за это платят.

Несмотря на это, не публиковать рейтинги нельзя. Кому-то это нужно для пиара. А измеритель заинтересован в публикациях, исходя из понимания смысла своей профессии: общество изучается для общества.

— Поверить в то, что измеритель беспристрастен, довольно сложно.

— В начале 1990-х уровень доверия к нам как к измерителям был бесконечно высокий. Никто даже предположить не мог про нас что-то плохое. В то время опросы были явлением новым, необычайным, прорывом в будущее. Они вызывали бурный интерес и опирались на тогда еще высокий авторитет науки. Мы объясняли методологию случайных репрезентативных выборок, основанных на базовой аксиоме опросов населения страны: каждый житель страны должен иметь равную вероятность попасть в выборку. Это главное требование, и его выполнение дорогого стоит.

Если бы у нас был список всех совершеннолетних россиян — примерно 100 млн человек, мы бы опрашивали каждого миллионного и получали 100 случайных респондентов. Или каждого стотысячного — и получали бы тысячу случайных респондентов. Но такого списка нет, и мы действуем по-другому. У нас есть список всех районов в стране, больше 2 тыс., и мы делаем случайную выборку районов. В каждом районе (бывают городские и сельские) есть избирательные участки, и их границы известны, и каждый избирательный участок мы можем ножками обойти и составить список всех жилищ. Из этого списка можем выбрать жилища (для каждого опроса свой случайный отбор) и поручить интервьюеру, чтобы он пошел и по этому списку проводил бы опрос. Интервьюер отбирает случайного обитателя жилища, и существует алгоритм, как он должен отбирать. Либо есть другой путь, когда мы не даем списка квартир, а даем интервьюеру маршрут по карте города и требуем брать каждый десятый дом с правой стороны, а в нем по две квартиры (случаи, если квартира будет пуста или он не попал в подъезд, также расписаны). Это опросы по месту жительства (face-to-face).

Есть опросы телефонные, они гораздо проще. Существует генератор случайных номеров. Все телефонные компании дают для каждого субъекта федерации свои диапазоны номеров — мы их знаем. Программа выкидывает номера, и эти номера отдаются операторам, которые проводят опрос.

Всё это мы рассказывали когда-то давно, и нас слушали, открыв рот, понимая, что это какое-то новое ремесло, отдельная наука, особый вид деятельности и результатам нашим можно верить.

— Некоторые не верят, что опрошенное малое количество граждан отражает мнение страны.

— Есть наука — математическая статистика, которая доказывает, что если правильно делать случайную выборку, куда попадают с равной вероятности все элементы генеральной совокупности, тогда мы имеем право делать по ответам респондентов выборки выводы о том, как ответили бы все жители страны. Родоначальник этой науки, один из гениев XX века, получивший звание пэра Англии, сэр Рональд Фишер — вот он-то и разработал метод выборочных исследований. В социологии первым стал его применять и прославился на весь мир Джордж Гэллап. Это были знаменитые выборы в США конца 1930-х годов, когда он единственный предсказал победителя, используя этот подход, а не те подходы, которые были до него, когда понятия репрезентативности не было. До него считали, что чем больше выборка, тем лучше. На самом деле нужна не большая выборка, а правильная. Индустрия репрезентативных опросов стала развиваться после войны в Европе. А к нам она пришла через великого энтузиаста профессора Бориса Андреевича Грушина. В 1987 году он убедил ЦК КПСС, что надо создать институт по изучению общественного мнения в СССР. Он же предложил в качестве директора академика Татьяну Ивановну Заславскую, которая была самой авторитетной фигурой в социологии и экономике.

Информация о том, что в СССР создан Всесоюзный центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ), прошла по всем мировым агентствам и СМИ и была чуть меньшей сенсацией, чем падение Берлинской стены. А внутри страны возникновение института регулярных опросов населения воспринималось как рывок к цивилизации, к прогрессу.

— Как люди реагировали на опросы, отличалась их реакция тогда от нынешней?

— Мы тогда не знали, что такое отказы респондентов. Отказов не было, и наши западные коллеги очень этому удивлялись. Наши респонденты не отпускали интервьюера и просили: «Спросите меня о чем-нибудь еще!». Анкеты, которые мы поначалу распространяли для самозаполнения гражданами, в том числе и через публикации в газетах, были все исписаны вдоль и поперек, на полях и между строчками.

Результаты опросов открывали абсолютно неизвестную страну. Ведь никто до этого систематически не изучал, как люди отвечают на самые разные вопросы: от политики до воспитания детей, от любимой еды до отношения к Америке.

Я обращаю внимание: не то, что люди думают, не каковы их истинные мнения — мы не залезаем в голову, мы не телепаты, мы не можем отличить, лжет или не лжет человек, — мы изучаем ответы на вопросы. Мы получаем достоверную статистику ответов на вопросы — вот в чем суть нашей работы.

— Вопросы составляются с исключением вероятности двойного смысла?

— Вопросы должны быть простыми и понятными. Из всего множества вопросов, которые хочется задать, мы отбрасываем большую часть как невозможные, а оставшиеся приводим к формам, которые по нашему опыту, по нашим методикам разумно задавать. Остальные задавать неразумно, так как непонятно, что люди имеют в виду, когда отвечают. Если, к примеру, употребляются сложные слова или термины либо вопрос сам нечеткий, запутанный и т.д. Вообще это важная часть нашей работы — искусство задавать вопросы в массовом опросе. Например, в вопросах типа «Почему?» мы не навязываем свои варианты ответов, в этом случае интервьюеры просто записывают то, что говорят респонденты.

— Если раньше население активно участвовало в опросах, то теперь оно активно участвует в обсуждении результатов опросов?

— Пришло время, когда эта сфера опросов стала бурно развиваться. Стало ясно, что исследования такого рода — это не только обратная связь, оценка результата деятельности, индикаторы популярности, но и объект анализа со стороны общества. Общество — мировое и российское — всё больше и больше двигается в сторону большей публичности, к тому же появились социальные сети как канал публичности для любого желающего, и активность обсуждений любых тем, в том числе опросов, радикально выросла. Этим процессам сопутствуют процессы роста критичности, недоверия, подозрительности, а в условиях информационной лавины еще и категоричности и пренебрежения к объяснениям, обоснованиям, аргументам. Обоснования выборочных опросов, связанные с научным подходом, с методами математической статистики, методами случайного отбора всё меньше и меньше принимаются теми, кто эмоционально заряжен и принимает или отторгает ту или иную информацию в зависимости от того, нравится она или не нравится. Рациональные аргументы не работают там, где бушуют страсти.

Рейтинги политиков стали точкой кристаллизации эмоций, притом что мы всегда работаем, исповедуя принцип равнодушия к тем результатам, которые получаем, и заинтересованы только в профессионализме своей работы, независимо от того, какие рейтинги мы измеряем, высокие или низкие.

— Недавно была критика новогоднего опроса в Крыму. ФОМ также проводил опрос, и результаты ненамного разнились...

— Да, сейчас очень бурно происходит обсуждение результатов опроса ВЦИОМа в Крыму, и есть точки зрения вплоть до такой, что получать результаты опроса, которые мне не нравятся, аморально.

Было время, когда наша непредвзятость подтверждалась точными прогнозами федеральных выборов на основе опросов (региональные выборы поддаются прогнозированию гораздо хуже). Но сейчас и эта логика под подозрением: например, иногда утверждается, что ЦИК якобы берет наши прогнозы и «рисует» по ним результаты выборов. Когда логика сталкивается с паранойей, у нее мало шансов. Так что нам остается делать свое дело и надеяться на успехи социальной психиатрии.

Как менялся рейтинг Путина

— Какой рейтинг Владимира Путина чаще всего востребован?

— Наибольший интерес всегда вызывает электоральный рейтинг Путина, то есть та доля россиян, которая утверждает, что проголосовала бы за него, если бы выборы состоялись в ближайшее воскресенье. Хотя есть рейтинги и по доверию, и по оценке деятельности и т.д., а также синтетические показатели, которые учитывают сразу многие индикаторы популярности. Следует подчеркнуть, что электоральный рейтинг — это не прогноз того, сколько голосов наберет Путин на будущих выборах. Ведь на выборах считается процент голосов от числа пришедших на выборы. А мы вычисляем процент готовых отдать свой голос от числа всех опрошенных, то есть от всех взрослых жителей России. Так что мы сейчас говорим об индикаторе электоральной популярности президента. И у этого индикатора уже длинная история, так как мы измеряем его каждую неделю в течение многих лет.

— Что собой представлял электоральный рейтинг Владимира Путина в самом начале?

— Средняя цифра этого рейтинга в августе-сентябре 1999 года составляла 3%. Такая доля жителей России реагировала тогда позитивно на фамилию Путин. Затем этот рейтинг бурно рос в течение всей осени и первой половины зимы: в октябре 1999 года было 19%, а в декабре — 41%. Это было невероятное число, так как за короткую историю новейшей России самые большие рейтинги были у Зюганова — 21–22%. И даже Немцов, который появился весь такой яркий и симпатичный, весной и летом 1997 года имел под 20%, то есть меньше, чем у Зюганова. Что касается Ельцина, то у него было и 15%, и 12%, и даже меньше 10%. А вот когда Лебедь получил на волне Хасавюрта осенью 1996 года 27% на короткое время, это была сенсация. Так что показатель рейтинга Путина тогда был просто невероятным. Недаром большинство аналитиков не верили, что такое возможно.

— Что сказалось на его рейтинге в то время? За счет чего он так вырос?

— Есть такое клише, что Путина сделало героем то, что он решил проблему в Чечне. В какой-то мере это так. В те времена Чечня была зоной отчуждения. И не было даже предположений, что эту проблему осмелится кто-то решать. Действия Путина в Чечне многое открыли в нем для жителей граждан России. Но по нашим опросам, массовое восприятие Путина как нового лидера связано скорее не с Чечней, а с тем, что осенью 1999 года впервые за многие годы начали повсеместно вовремя выплачивать пенсии. Получилось так: он дал команду, и она была выполнена. Это было сильное впечатление, причем основанное на реальности (деньги в руках пенсионеров) и касавшееся самой значимой на то время социальной проблемы (по всем опросам и по всем группам населения).

Затем в конце января 2000 года, когда Путин уже был и.о. президента, его рейтинг достиг 57%.

В I квартале 2004 года — к выборам на второй срок — рейтинг Путина сильно вырос и был в среднем 65%. Затем цифры колебались около 50%.

После 2004 года внимание было уделено развитию экономики, и его лексика изменилась — вместо слов о реформах появились другие ключевые слова: миллиарды, проекты, трубопроводные системы, доллары, инвестиции. По сути дела, с 2004-го по 2008-й — это четыре года, которые создали абсолютно новую потребительскую среду. Полностью сменился парк бытовой техники, парк автомобилей, выросли зарплаты, появился резон учиться, потому что карьера стала возможной. И сформировался средний класс. Эти годы с точки зрения экономики были самые-самые. Лето 2008 года — это была высшая точка для экономики России.

В конце 2008 года пришел мировой кризис, и, как ни странно, именно тогда рейтинг Путина снова стал расти. С осени 2008 года и весь 2009 год рейтинг был около 60% и более. Опросы стали показывать, что вокруг лидера происходит некая консолидация населения в условиях кризиса, притом что лидер непричастен, по мнению людей, к этому кризису и к нему претензий нет. Этот кризис был как стихийное бедствие, и перед лицом стихийного бедствия тот, кто имеет хоть какие-то возможности противостоять ему, приобретает большой вес.

Когда кризис закончился — с начала 2010 года, — рейтинг стал ниже 60%.

— Почему произошло резкое снижение рейтинга в 2011 году?

— 2011 год — это особый год. Конец 2010 года — 56%, конец 2011-го — 44%. Это существенная разница. К 2011 году существенно выросла относительно обеспеченная прослойка населения, включающая в себя всю активную, энергичную часть общества. И именно в ней в течение всего 2011 года происходили разочарования. Впрочем, первый звонок был не в конце 2011 года, а в феврале 2011-го, когда население России получило новые квитанции по оплате услуг ЖКХ, которые были настолько выше предыдущих, что это вызвало тотальный шок. Надо сказать, в принципе есть один постоянный ключевой фактор общественного мнения: это не события в Кремле, это не выборы политические, это не война в Сирии, Ливии, и не «Фукусима», и не события в сопредельных странах, это всё вторично, — этот фактор называется «цены», так как каждый человек не только зависит от них, но и может реально соприкоснуться с ними.

В 2011 году у той части общества, которая выросла в материальном плане в 2004–2010 годах, появилась масса претензий к тому, что ей мешало жить и развиваться. А таких факторов, обстоятельств, инстанций и просто людей к тому времени появилось много.

Весь 2011 год зажиточная часть общества заявляла, что хочет изменений, но не получала адекватных ответов, и это выплеснулось в конце года на Болотной площади. Но эти события не были связаны с тем, что эти люди хотели больше честности. Просто не было другого лозунга, который бы был общим. Они просили просто не мешать. Но события были бурные, яркие, беспокойные. И именно с ними было связано снижение уровня индикаторов всех институтов власти, включая президента.

— А люди в ком разочаровались — в Путине или в системе?

— В реальности разочаровались. Вообще многолетний опыт наблюдений показывает, что реальность, вызывающая беспокойство, приводит к изменениям рейтинга лидера. Если ему приписывается возможность снятия этого беспокойства (массовые протесты и их причины), то рейтинг понижается. Если в глазах населения снятие беспокойства выше сил лидера (кризис), то рейтинг повышается, так как ему приписывается возможность хоть как-то противостоять причинам беспокойства.

Но беспокойство обычно проходит или становится привычным. И к марту 2012 года — к выборам — рейтинг Путина поднялся до 49%, а во II квартале было 52%. Затем вплоть до марта 2014 года снова в среднем 46%.

— И что же в марте 2014 года? Крым?

— Да! Тут произошло событие, которого никто не предполагал и не ожидал, которое затронуло очень глубокие архетипические структуры массового восприятия. Это связано не с тем, что стало больше земли, это связано не с тем, что вернулось детство и снова в Крым можно ездить, и даже не какие-то мифические имперские мечты — что-то другое было затронуто.

То, что произошло, фактически обусловлено геополитическими причинами и никакого отношения к будущей реакции населения не имело. Те, кто думает, что можно было прогнозировать такую реакцию, сильно ошибаются. ВСЕ об этом узнали ПОСЛЕ, и прежде всего из опросов. Это потом реакция на Крым стала банальностью, общим местом, а тогда, в середине марта 2014 года, она была полной неожиданностью.

В конечном счете феномен Крыма проявился не только в индикаторах отношения к Путину и институтам власти, он изменил отношение большинства россиян к самим себе, повысил самооценку и самоуважение, заставил пересмотреть представление о России в мире, о желательном и фактическом в нашей реальности, о наших успехах и неудачах. Всё изменилось. Сдвиг произошел. Врыв. Это еще раз доказывает, что в некоторых случаях символические потрясения гораздо сильнее любых фактических, объективных и материальных.

И, конечно, стал меняться рейтинг Путина как ключевой индикатор крымского феномена. I квартал 2014 года — 50%, II— 66%, III — 69%, IV — 71%.

Но был еще один фактор, поднимающий рейтинг лидера. По аналогии с концом 2008 – 2009 годом. Его можно назвать антикризисным. Ведь с конца 2013 года фактически начался новый кризис: Украина, Янукович, переворот, смена власти на Украине, затем уже Крым, Новороссия и санкции. Вот эти моменты были симптомами кризиса, но экономического кризиса еще не было, хоть и санкции уже были объявлены, а мы ответные ввели. Но ощущение кризиса было и нарастало, и, как и в 2008 году, стали расти показатели президента. Сформированные после Крыма на уровне 70%, они выросли до 75%.

И дальше в конце 2014 года произошел явный экономический кризис, рубль упал, нефть упала, доллар взлетел. Кризис стал проявляться через инфляцию, рост цен, и, как и в прошлый кризис, это был фактор, поддерживающий рейтинг Путина.

В сложной ситуации, как мы видели уже в 2008–2009 годах, нужна инстанция, которая хоть как-то могла противостоять и защитить. Надеяться на кого-то надо, и народ сильнее поддерживает того, на кого надеется, то есть президента.

— Получается, что ситуация с Крымом и кризисом положительно влияют на рейтинг президента? Население консолидируется вокруг лидера страны?

— На сегодня в позитивную для Путина сторону действуют два базовых фактора: послекрымский плюс антикризисный, удерживающий рейтинг Путина. Они же поднимают тех, кто идет с президентом в корреляции: Медведева, «Единую Россию», правительство, парламент.

Но правительство всё же хозяйствующий субъект, и чем дальше институт или личность от политики, тем сильнее различаются критерии, по которым люди оценивают их работу. Мэр — это хозяйствующий субъект, и он оценивается скорее как начальник ЖЭКа, а губернатор уже и хозяйственник, и политик. Но настоящая политика — это тогда, когда ею занимаются в мире. Это как раз президент, партии, Дума.

А в негативную сторону действует еще один базовый фактор — реальный кризис, который выражается, если говорить по-крупному, в ценах и, может быть, в дальнейшем будет проявляться в росте безработицы. И то и другое бьет по карману и вызывает массу самых разных последствий: от потребления до планов на будущее, от образа жизни до протестного поведения. Так что ответы на вопросы о будущем рейтинга зависят от того, в какую сторону склонятся весы, на чашах которых три этих базовых фактора: посткрымский, антикризисный и материально-кризисный.

Реакция населения на последствия кризиса

— Каковы показатели ощущения населением кризисной ситуации?

— Если взять наши цифры из последнего большого межрегионального опроса «ГеоРейтинг», то респонденты считают, что ситуация в регионе ухудшается: в августе 2014 года у нас было 13%, в марте 2015 года — 28%, в декабре — 29%. Респонденты чаще говорят о том, что личное материальное положение ухудшается: в апреле 2014 года так говорили 21%, в марте 2015-го — 42%, в декабре 2015 года — 54%. Чаще всего материальное положение ухудшилось не потому, что стали меньше платить, а прежде всего потому, что цены выросли. В сфере занятости также чаще встречается ответ «положение ухудшается»: в августе 2014 года — 19%, в марте 2015-го — 39%, в декабре 2015 года — 46%. Сюда включаются реальные случаи увольнения, то, что респонденты знают от других людей, а также сведения из каналов массовых коммуникаций, то есть как объективная, так и субъективная оценки.

— Это ощущения людей. А протестная активность выросла?

— Да, это ощущения как смесь фактов, осведомленности, настроений, предчувствий и т.д. По сути, всё это для человека и есть реальность, так как его последующие состояния, высказывания и поступки определяются всем этим «букетом». С этой точки зрения мы ничего не знаем о протестной активности (даже если спрашиваем о реальном участии в акциях протеста), об этом скорее знают в МВД. Мы всего лишь знаем, что люди говорят, например, о своей готовности протестовать. Здесь пока сдвиги заметно меньше, чем в ощущениях кризиса. В августе 2014 года о своей готовности участвовать в акциях протеста нам говорили 19%, в марте 2015 года — 20%, в декабре 2015 года — 24%.

— Что же меняется в политических рейтингах?

— Скорее всего, растущие «кризисные претензии» будут в первую очередь нацелены на хозяйственных, а не политических руководителей. Так, рейтинг начальника ЖЭКа не защищен политическим одобрением, и если случается прорыв канализации, то он резко падает. Продолжая эту мысль, мы видим, что поменялась средняя по России положительная оценка работы глав регионов: в августе 2014 года она составляла 53%, в марте 2015 года — 49%, а декабре 2015 года — 46%.

А вот рейтинг Путина пока защищен. Посткрымские эмоции и ощущение, что он может противостоять кризису, — это является защитным барьером.

— В 2008–2009 годах был кризис, и на него ответственность никто не возлагал. Кризис случился и после Крыма, некоторые ведь думают, что президент ответственен за это.

— То, что случилось в Крыму, является не негативом, а позитивом, и поэтому выросли его рейтинги. Люди не просто одобряют, а бесконечно сильно одобряют то, то произошло в Крыму. Судя по опросам с 2000 года, люди в России чувствовали улучшения, их самооценка медленно росла, и рос рейтинг Путина, так как люди приписывают улучшения и, стало быть, рост самоуважения именно ему. И в вопросах о Крыме наши респонденты, по сути, говорят не спасибо за Крым, а спасибо за нас самих. Когда речь идет о кризисе, то к Путину нет претензий, так как кризис идет извне. Если в 2008 году информация шла, что на Западе всё падает, то сейчас не информация, а санкции пришли, реально враждебный акт. Исходя из опросов про санкции, отношение к санкциям проходит по другой плоскости — не через ухудшение разнообразия товаров и повышение цен, а через враждебный акт. А если это враждебные действия, то защитник — Путин. Антикризисный и посткрымский фактор.

— У «Единой России» многое зависит от рейтинга Путина, у нее сейчас рейтинг падает, а у президента нет…

— Очень сильно «Единая Россия» зависит от рейтинга Владимира Путина. Если взять еженедельные данные, то ЕР после нового года на три пункта упала, но динамики пока нет, процесс еще не начался, она может и подняться. За счет ухудшения объективных условий, снижения уровня жизни будут нарастать протестные настроения, протестная активность, но рейтинг Путина будет снижаться последним.

— То есть если рост идет сверху вниз, то понижение идет снизу вверх?

— Да, если будут падать рейтинги, то рейтинг Путина упадет в последнюю очередь. В начале упадет рейтинг начальника ЖЭКа, потом мэра, потом губернатора, потом «Единой России», потом правительства, потом премьера, и в последнюю очередь — президента.

У Путина рейтинг стабилен — и электоральный (74%), и доверия (85%). Если взять обобщенный рейтинг доверия и электоральный — 85%. Если взять все вопросы о Путине (у нас их четыре, можно посмотреть у нас на сайте www.fom.ru) как своего рода тест, то позитивные для Путина ответы во все эти вопросы дают 73% (это стабильно, а до Крыма было 42%), полный негатив — 4%, смесь позитива и негатива — 16%, безразличие — 6%.

Таинственное влияние Крыма на население России, которое проявилось в радикальном всплеске и стабильности рейтинга Путина, — особый феномен.

— Когда-то он закончится.

— Всё в мире заканчивается. Это пока запас прочности. На одной чаше весов позитивно окрашенная ситуация через призму Крыма, на другой — ухудшающаяся ситуация через реальность. Весы двигаются.

Но текущий экономический кризис может оказаться долгим и горьким. Общественное мнение может измениться, но в последнюю очередь изменения затронут рейтинг президента — только когда упадут рейтинги других институтов.