Вечный сюжет о семи углах: о чем думали отечественные мыслители

В основе книги философа Никиты Сюндюкова лежит курс лекций, прочитанных для широкой аудитории в Петербургской библиотеке имени Маяковского и предлагающий «личную историю русской философии», пронизанную волнующим автора «сквозным интеллектуальным сюжетом». Этот сюжет развивается и приобретает новые черты и оттенки по мере того, как исследователь переходит от одного мыслителя к другому. Для мало-мальски начитанного человека с гуманитарным образованием именно эта компания прежде всего ассоциируется с русской философией: Чаадаев, Достоевский, Соловьев, Мережковский, Бердяев, Шестов, Булгаков, Флоренский. Критик Лидия Маслова представляет книгу недели специально для «Известий».

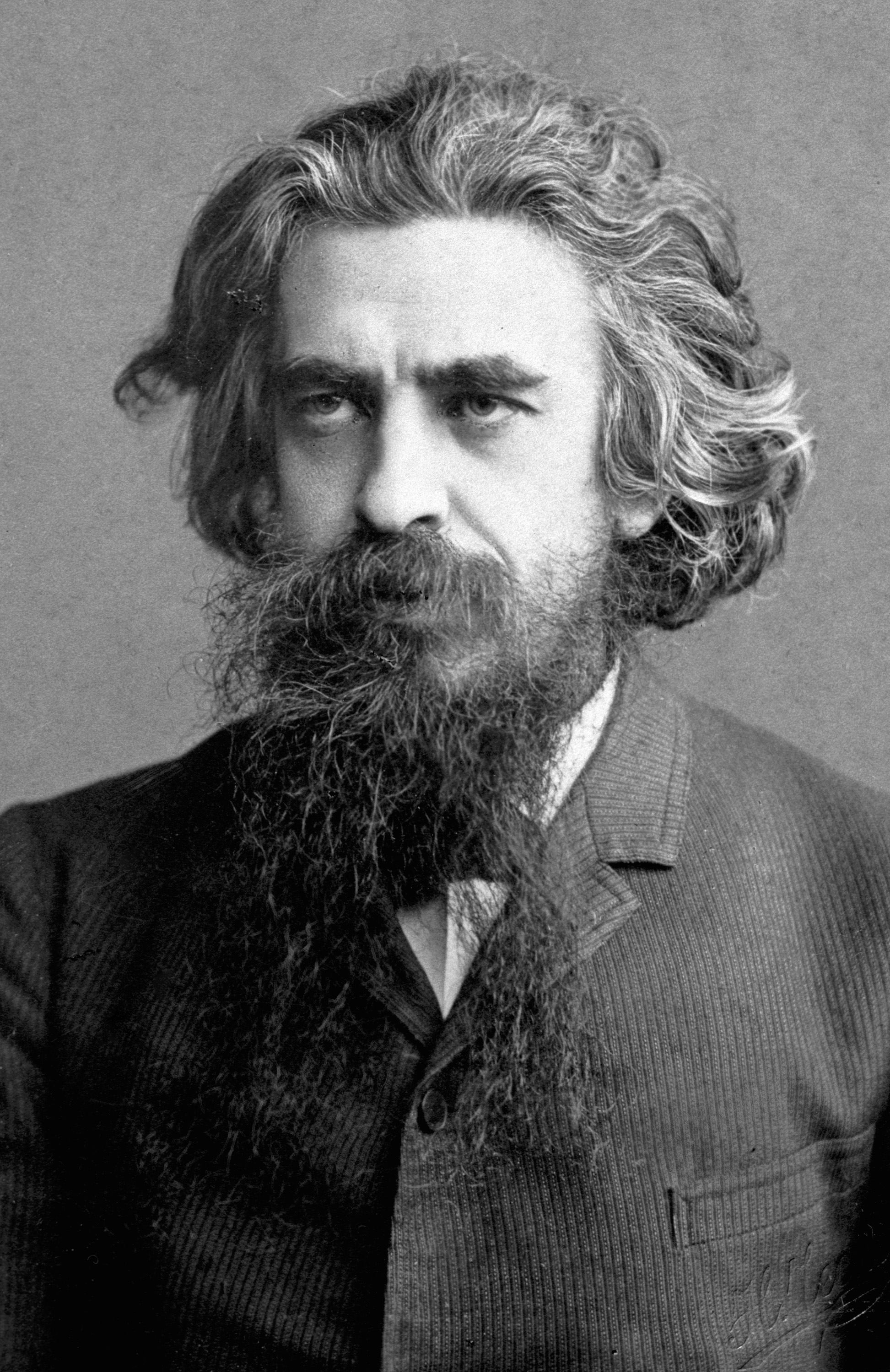

Никита Сюндюков

«Русская философия в 7 сюжетах»

Москва, Издательство АСТ, 2025 — предисловие А.А. Тесли. — 320 с.

В названии книги насчитывается семь главных сюжетов русской философии, однако все они, как замечает автор, могут быть сведены к одному, повторяют один и тот же вечный сюжет, «об углы которого разбивались умы не одного поколения русских людей». Чтобы доходчивей обозначить этот мучительный вопрос, Сюндюков обращается к воспоминаниям Тургенева, который рассказывает о том, как ходил в гости к Белинскому, чтобы там спорить до хрипоты: «...поговорив часа два, три, я ослабевал, легкомыслие молодости брало свое, мне хотелось отдохнуть, я думал о прогулке, об обеде, сама жена Белинского умоляла и мужа, и меня хотя немножко погодить, хотя на время прервать эти прения, напоминала ему предписание врача... но с Белинским сладить было не легко. «Мы не решили еще вопроса о существовании Бога, — сказал он мне однажды с горьким упреком, — а вы хотите есть!..»

Как это часто бывает в России, формулировка сути лучше дается не профессиональным любомудрам, а беллетристам или поэтам, которые выходят к этой самой сути окольным образным путем, или, как в случае с Тургеневым, она сама собой проявляется в полуироническом мемуаре. Вот и в эпиграфе сюндюковской книги, взятом из «Войны и мира», кратко, но исчерпывающе обозначена квинтэссенция вечно сомневающегося русского сознания: «Русский самоуверен именно потому, что он ничего не знает и знать не хочет, потому что не верит, чтобы можно было вполне знать что-нибудь».

Сам Лев Николаевич, в отличие от Федора Михайловича, не удостоился отдельной лекции-главы. Но, безусловно, Сюндюков признает Толстого русским религиозным философом, предпочитает его Достоевскому как прозаика и даже устраивает им несостоявшуюся виртуальную встречу: в 1878 году оба гиганта мысли ходили на знаменитые «Чтения о богочеловечестве», с которыми Владимир Соловьев выступал в петербургском Соляном городке, но упустили единственный шанс пересечься.

В каком-то смысле толстовский эпиграф перекликается с соображениями, изложенными в последней главе — «Имена Софии» (посвященной софиологии Владимира Соловьева, Сергея Булгакова и Павла Флоренского), где Сюндюков рассуждает о том, что самое ценное и захватывающее в философии — непроговариваемое и до конца не познаваемое: «...всё самое интересное в философии как раз и начинается тогда, когда мышление дает трещину, когда кажется, что вы ударяетесь головой о каменную стену. Это исток всякого философствования: вы встречаетесь с чем-то доселе незнакомым, невнятным, неясным».

Следовательно, самые яркие прозрения и открытия поджидают мыслителя, избравшего путь «философствования через парадокс», как, например, Гераклит Эфесский, впечатавшийся в массовое сознание афоризмом про реку, в которую нельзя войти дважды. Современники называли Гераклита темным — не в смысле необразованности, а в смысле туманности его речи, неизбежно возникающей при попытках сформулировать нечто принципиально не ухватываемое языком, а лишь ощущаемое интуитивно.

Бок о бок с Гераклитом Сюндюков упоминает Льва Шестова, одного из героев (наряду с Николаем Бердяевым) шестого сюжета книги — «Страна победившего экзистенциализма». Шестов, как и Гераклит, стремился говорить о вещах непроговариваемых, «пытался средствами философского языка рассуждать о том, что не схватывается самой философией, бросался в схватку против разума с помощью инструментов, которые выработаны в глубине разума». Ограниченность рационального разума подтверждает и сам тот факт, что наилучшим образом Гераклит с Шестовым соединяются не с помощью научных рассуждений, а посредством поэтической метафоры, принадлежащей А.С. Пушкину: «Подобным образом начинают говорить пророки, когда ангел вырывает им грешный язык, а взамен вкладывает жало мудрой змеи».

Да и Владимир Соловьев, первопроходец русской софиологии, важный персонаж последней главы, но удостоенный и отдельной, четвертой, хотя и с неоднозначным названием («Крах Владимира Соловьева»), как-то более внятно и убедительно выглядит в своей философской лирике, чем в научных изысканиях, где он был занят, по выражению Сюндюкова, «своего рода инвентаризацией» как первый систематизатор русской мысли. Это позволяет говорить о Соловьеве как о такой же рубежной фигуре, которая делит русскую философию на «до» и «после», как и Достоевский, название главы о котором тоже немного провокативно: «Достоевский — не философ». По мнению Сюндюкова, «философия у Достоевского присутствует скорее как интуиция, на этапе замысла, который писатель впоследствии начинает развивать художественными средствами». Причем окончательное додумывание мысли в художественной форме порой может привести к неожиданным результатам, как в случае с романом «Идиот», задуманным как рассказ о «положительно прекрасном человеке», который в итоге вышел каким-то «выродком» (по выражению экзистенциалиста Шестова). Вклад Достоевского в русскую мысль Сюндюков усматривает в том, что именно автор «Братьев Карамазовых» указал на неизбывное начало зла в человеке, в чьем сердце дьявол борется с Богом.

Кроме вечного вопроса о существовании Бога и о том, как соотнести божественный Абсолют с крайне несовершенным человеческим миром, в книге Сюндюкова прослеживается важная тема, с которой автор пытается раз и навсегда разобраться в самом начале, чтобы больше к ней не возвращаться, но она, пусть даже и незримо, всё равно просвечивает между тех или иных строк. Хотя в предисловии философ настаивает, что «вопрос соотношения России и Европы служит здесь не более чем фоном», его книга явственно обозначает врожденные комплексы русской философии, всегда ощущавшей некую неполноценность и вторичность по отношению к европейской, что заставляет и сегодня задаваться вопросом «А существует ли вообще русская философия?».

Книга Сюндюкова не оставляет сомнений в утвердительном ответе, но надо понимать, что наша философия часто более эффективна в других форматах, нежели западноевропейская классическая. В отличие от последней, насквозь логоцентричной, русское любомудрие сильнее не только в поэтических, но и в совсем невербальных проявлениях, таких, например, как живопись. В подтверждение Сюндюков вспоминает эссе Евгения Трубецкого «Умозрение в красках» (1918), где иконопись провозглашается как главная форма русской философии: «...икона — храм, переложенный на плоскость, а русский православный храм в образной форме выражает собой представление русского народа обо всём мироздании, о космосе». А самое радикальное и лаконичное развитие этой мысли принадлежит отцу Павлу Флоренскому с его знаменитым доказательством бытия Божия: «Есть Троица Рублева, следовательно, есть Бог».