От «Компромисса» к бескомпромиссности

В воскресенье в Сочи стартовал 26-й фестиваль российского кино «Кинотавр». Призы он раздаст ровно через неделю, церемония открытия всегда гораздо более формальна, чем финальная (в этом году официальных посланий было целых три: от Владимира Путина, Дмитрия Медведева и Валентины Матвиенко), но, несмотря ни на что, главный месседж профессиональному сообществу в этот вечер был сформулирован предельно внятно — у проекта под названием «Кинотавр» серьезный запас прочности.

Строго говоря, именно такого послания кинематографисты ждали всё последние время.

25-й юбилейный «Кинотавр» прошел в июне 2014-го, в октябре начался кризис, и вопрос, будет ли следующий, повис в воздухе. То, что государство финансирование фестиваля в Сочи пусть и сократило, но не трагично — на 10%, — и стратегический партнер, несмотря на сложную экономическую ситуацию, все-таки найден (фонд RuArts), а следовательно, «Кинотавр» состоится, стало окончательно понятно лишь за пару месяцев до открытия. Никогда еще команде Александра Роднянского (президент), Полины Зуевой (продюсер) и Ситоры Алиевой (программный директор) не приходилось собирать фестиваль в такие сжатые сроки. Но собрали. И если слезы у организаторов и были, они остались неведомыми миру.

Лейтмотивом церемонии открытия стала история успеха. Точнее, истории: Ивана Твердовского-младшего, который сначала победил в коротком метре, потом получил приз за дебют в основном конкурсе («Класс коррекции»), а в этом году судит короткометражки коллег; Тимура Бекмамбетова, спродюсировавшего фильм «Убрать из друзей», который уже собрал в американском прокате в 40 с лишним раз больше, чем было затрачено на его производство (у этой картины режиссера Лео Габриадзе на «Кинотавре» запланирован спецпоказ); наконец, история беспрецедентного международного успеха «Левиафана» Андрея Звягинцева.

И еще один важный посыл прозвучал в этот вечер со сцены: фильмы способны потрясти, изменить судьбу человека, войти в историю, но лишь с одним условием — если автор будет готов к тому, что его кино может оказаться никому не нужным. В этой вилке — между гипотетическим триумфом и вполне вероятным забвением — и существует российское авторское кино. Что не мешает ему производиться в изрядных количествах. В этом году на конкурс полного метра было подано более 80 заявок (отобрали 14), короткого — более 400 (осталось 22).

В конкурсе и вне конкурса «Кинотавра» самые ожидаемые премьеры года, включая «Родину» Петра Буслова и «Брата Дэяна» Бакура Бакурадзе (оба в формате спецсобытия), «Про любовь» Анны Меликян, «Страну Оз» Василия Сигарева, «Спасение» Ивана Вырыпаева, «Ангелов Революции» Алексея Федорченко, «Синдром Петрушки» Алисы Хазановой с Чулпан Хаматовой и Евгением Мироновым в главных ролях. Судит основной конкурс жюри во главе с Алексеем Учителем. Председатель жюри короткого метра — породюсер Игорь Толстунов.

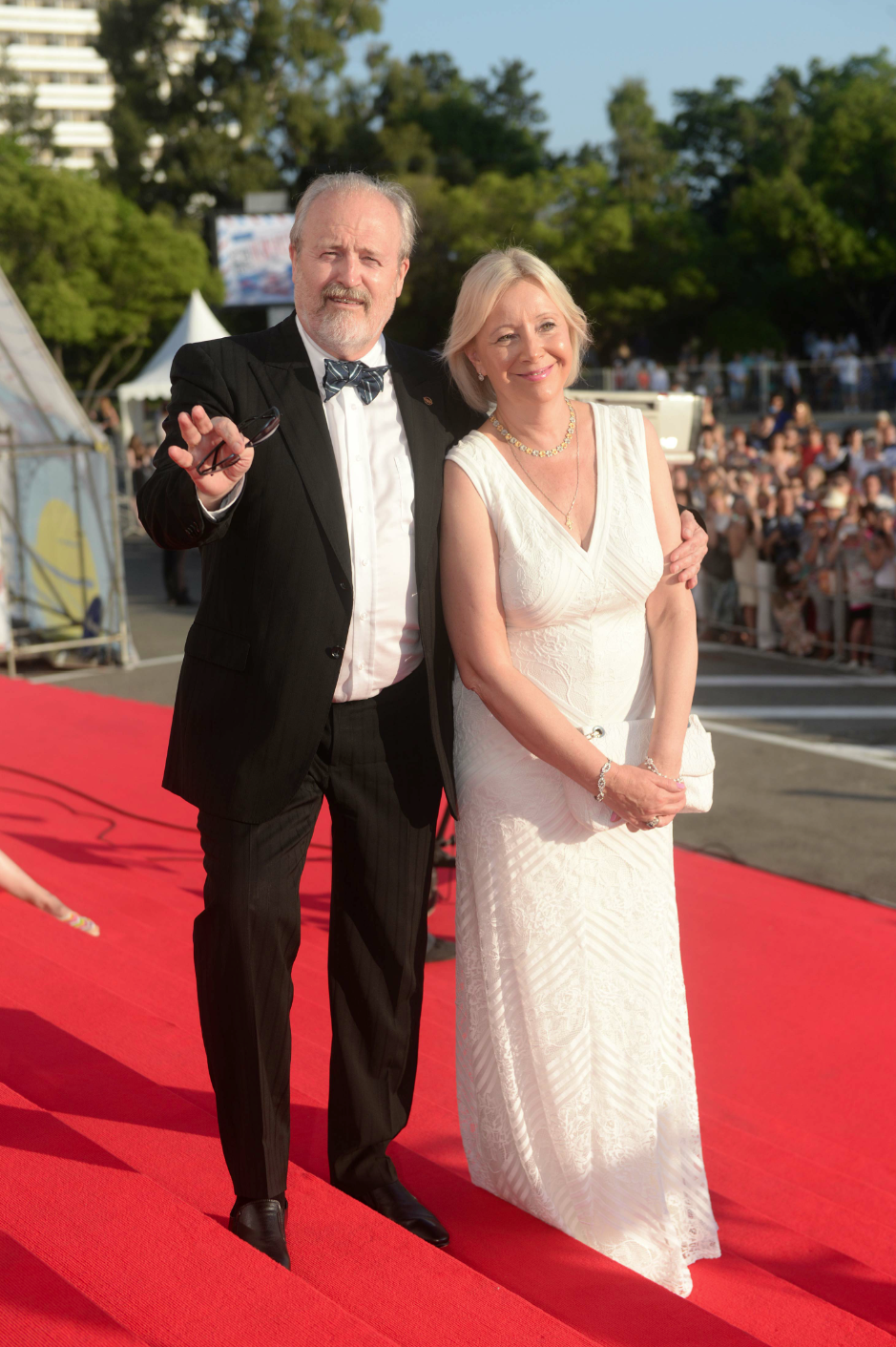

Приз за вклад в кинематограф был вручен уже на церемонии открытия: одному из лучших российских режиссеров, чей союз с драматургом Александром Миндадзе поднял российское социальное кино до мировых высот. И никакая цензура была не в силах этому помешать. Награду Вадиму Абдрашитову вручил Александр Роднянский со специальной формулировкой: «За художественную и гражданскую бескомпромиссность».

По иронии странных сближений, которыми всегда богат хороший фестиваль, фильм, открывавший нынешний «Кинотавр», был снят по повести под названием «Компромисс». Именно она, а также записные книжки Сергея Довлатова — в основе сценария картины Станислава Говорухина «Конец прекрасной эпохи».

Сборник Иосифа Бродского, откуда заимствовано это название, вышел в 1969-м. Именно в 1969-й перемещает Говорухин и действие своего фильма, причем особо это акцентируя: в картине есть эпизод, когда герои, сгрудившись у телевизора, принимающего финский канал, смотрят репортаж о высадке Армстронга на Луну.

Действие «Компромисса» разворачивается несколько лет спустя: в 1972–1975 годах, когда Довлатов работал в Таллине, но Говорухин утверждает, что то время его не волнует. Его интересуют 1960-е: весна, которая обернулась лишь оттепелью, таящей в себе перспективу долгих, тоскливых заморозков.

Фильм начинается с нарезки документальных кадров: Гагарин, Политехнический, Ахмадулина, Окуджава, Высоцкий, Феллини и другие мировые звезды на ММКФ, потом — та самая, удостоившаяся властного погрома, выставка авангардистов и слова генсека Хрущева о том, что для людей, которым не нравятся порядки в этой стране, теперь наступила уже «не оттепель, не заморозки, а самые жестокие морозы». Для таких людей, как Довлатов. И как герой фильма, который, по замыслу режиссера, не должен выдавать себя за альтер эго писателя и совсем не обязан быть на него похож.

Актера искали долго, целый год, и нашли такого, в котором неуловимое сходство с Довлатовым — таким, как знаем мы его по фотографиям и немногочисленным документальным съемкам, — все-таки считывается. Правда, разбивается о несвойственное автору «Компромисса» щегольство. Довлатов, по его собственному признанию, галстук надевал раз семь в жизни, Лентулов (так зовут героя, которого сыграл Иван Колесников) щеголяет в модном, отлично повязанном галстуке чуть ли не с первого дня работы в Таллине. Но смотрится эта деталь туалета на нем не как обязательная принадлежность штатного корреспондента главной партийной газеты республики, скорее — как намек на инаковость, на европейский и голливудский лоск, часть неведомого тогда гламура.

Повесть «Компромисс» построена как серия мини-новелл: каждая начинается с цитаты из статьи Довлатова в газете, а потом идет рассказ о том, как всё это было на самом деле. В фильме Говорухина эти рассказы объединены в единую цепь эпизодов из жизни героя: Лентулов приезжает в Таллин, потому что в родном Питере его уволили с работы, спустя энное количество времени из эстонской газеты его тоже выгоняют и он возвращается на родину. Между этими точками А и Б целый мир, вместившей отношения с женщинами, сослуживцами, случайными знакомыми, с героями очерков с главным редактором — партийным, как водится, функционером, — одним словом, со всем тем миром, который, как казалось в 1990-е, безвозвратно исчез и который, как стало ясно сейчас, абсолютно непотопляем, потому что, похоже, он и есть матрица нашей жизни.

Фильм Говорухина злободневен без всякой потуги быть таковым. Просто когда актеры уровня Каморзина, Добронравова, Астрахана, Ходченковой (Говорухин простил ей худобу и вновь позвал сниматься), Робака воспроизводят диалоги из «Компромисса» или «Соло на Ундервуде», этот текст нельзя не услышать. Новорожденный ребенок, годный на то, чтобы стать героем репортажа, должен быть не евреем и не черным. Венгрии по табели о рангах положено идти после ГДР, визит генсека Брежнева в Польшу затмевает любое событие мирового масштаба… И еще — обилие многоточий, как в газетных очерках самого Довлатова.

Фильм черно-белый — во-первых, потому что это кинематографично, а во-вторых — потому что мир, в котором вынужден жить герой, не хочет признавать полутонов и красок. При этом не лишен какого-то странного обаяния, по которому — как станет ясно из грядущей программы «Кинотавра» — ностальгируют не только режиссеры старшего поколения.

Впрочем, о том, считывается ли некий общий тренд в современном российском авторском кино, можно будет судить только после того, как покажут последний конкурсный фильм. Фестиваль завершит работу 14 июня.