Сталевары и доярки поработали с огоньком

В музейно-выставочном центре «Рабочий и колхозница» открылась одноименная выставка — «Рабочие и колхозницы». Живопись, фотографии, фильмы и скульптура дают возможность заглянуть в мартеновские цеха, на колхозное поле во время посевной, стройки социализма.

Городские живописцы чаще ездили на заводы, чем в колхозы, и этот «перекос» компенсировали фотографы. Репортер «Вечерней Москвы» и фотограф ТАСС Вадим Ковригин снимал хлеборобов в 1930-е годы. Бойкие бабенки идут за гармонистом, а на другом снимке доярки на секунду оглядываются на фотографа, не выпуская из рук тугого коровьего вымени. Идущие в темноте с поля с косами колхозники «рвут шаблон» формирующегося соцреализма: такой романтический кадр мог бы быть у Тарковского или Параджанова. Недаром Ковригин — сподвижник Родченко, основателя советского фотомодернизма.

Городские живописцы чаще ездили на заводы, чем в колхозы, и этот «перекос» компенсировали фотографы. Репортер «Вечерней Москвы» и фотограф ТАСС Вадим Ковригин снимал хлеборобов в 1930-е годы. Бойкие бабенки идут за гармонистом, а на другом снимке доярки на секунду оглядываются на фотографа, не выпуская из рук тугого коровьего вымени. Идущие в темноте с поля с косами колхозники «рвут шаблон» формирующегося соцреализма: такой романтический кадр мог бы быть у Тарковского или Параджанова. Недаром Ковригин — сподвижник Родченко, основателя советского фотомодернизма.

Здесь есть «собрания на поле», когда выступающий с трактора возглашает не то политинформацию, не то отчет об успехах животноводов, есть сцена подсчета «трудодней»: даже по счастливым с виду лицам колхозниц понятно, что кроме «галочек» они за трудодни подолгу не получают ничего.

Здесь есть «собрания на поле», когда выступающий с трактора возглашает не то политинформацию, не то отчет об успехах животноводов, есть сцена подсчета «трудодней»: даже по счастливым с виду лицам колхозниц понятно, что кроме «галочек» они за трудодни подолгу не получают ничего.

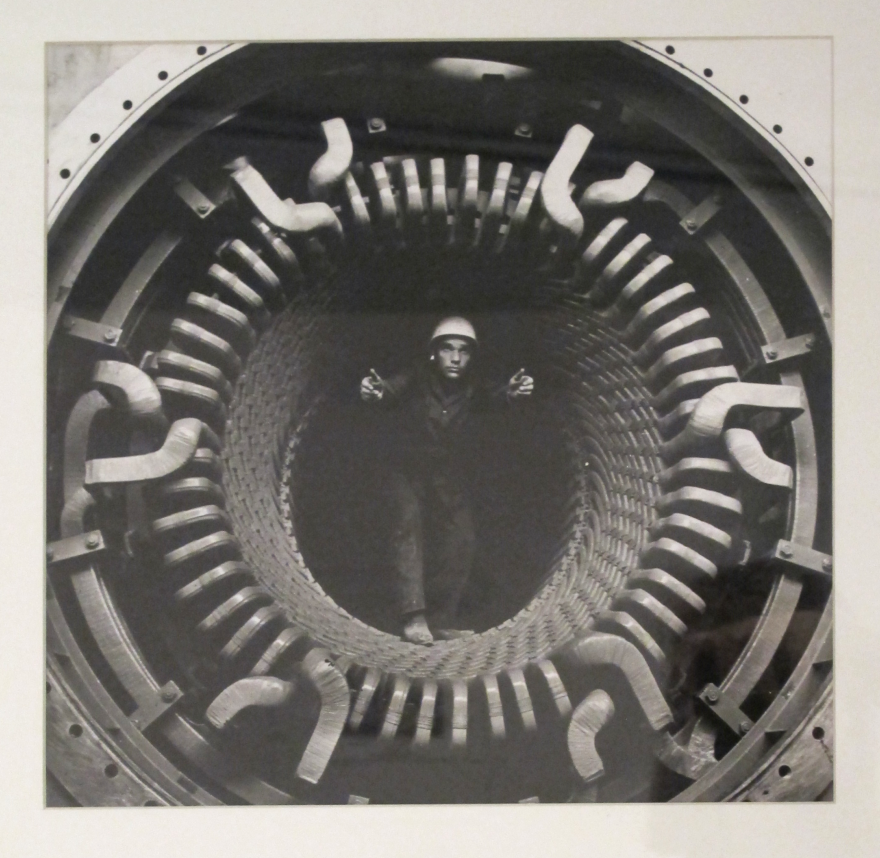

Коллекционер Анатолий Злобовский показал не только пикториальные (то есть живописные) фотографии Ковригина, но и нон-конформизм в работах Лазаря Эль Лисицкого и, например, Елизаветы Игнатович — талантливой, но практически забытой сестры советского фотоклассика Бориса Игнатовича.

— Откройте журнал «Наука и жизнь» 1970-х — там вы найдете нон-конформизм, казалось бы, исчезнувший в печати в СССР, — сказал Злобовский «Известиям».

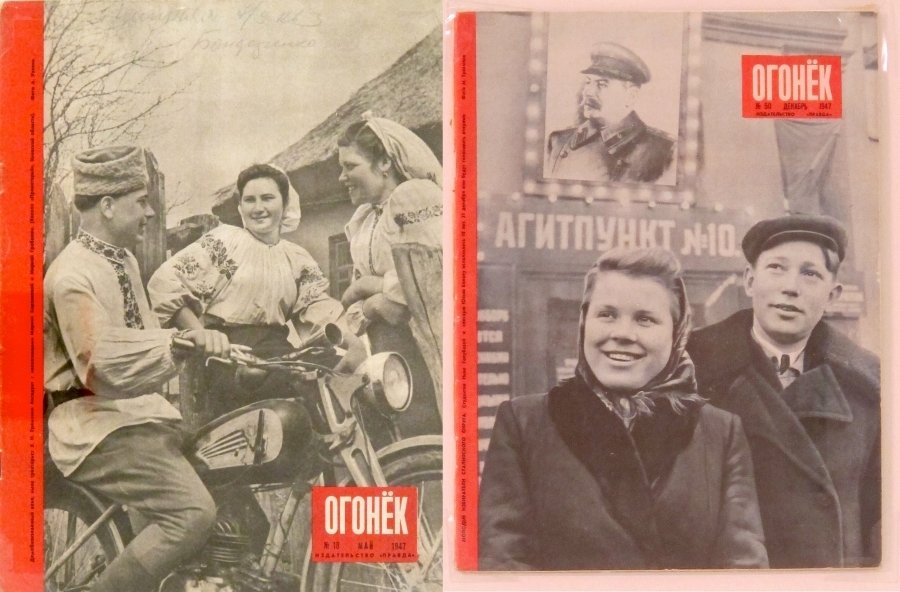

Обложки журналов конца 1940-х — тоже с позитивными портретами. Особого разнообразия нет: вечномолодые герои собирают виноград, пашут, мечтательно улыбаются на фоне «агитпункта» с портретом Сталина, или совсем уж юная девушка нежно гладит здоровенную металлическую шестеренку. Здесь нет шедевров, но нет и провалов; нет стариков и инвалидов, и могут быть уверенные в себе и антибиотиках врачи, но не может быть болезней. Судьбу героя определяла профессиональная принадлежность — неважно, телятница это или электрик, — а не особенности взглядов или семейных драм. Последние просто остались за кадром рабоче-колхозной панорамы советского периода.

Обложки журналов конца 1940-х — тоже с позитивными портретами. Особого разнообразия нет: вечномолодые герои собирают виноград, пашут, мечтательно улыбаются на фоне «агитпункта» с портретом Сталина, или совсем уж юная девушка нежно гладит здоровенную металлическую шестеренку. Здесь нет шедевров, но нет и провалов; нет стариков и инвалидов, и могут быть уверенные в себе и антибиотиках врачи, но не может быть болезней. Судьбу героя определяла профессиональная принадлежность — неважно, телятница это или электрик, — а не особенности взглядов или семейных драм. Последние просто остались за кадром рабоче-колхозной панорамы советского периода.

Выставка открыта до 28 февраля.