Гришэм, «Сумерки», оттепель и концептуализм: главные книги начала года

Автор «Фирмы» воскрешает Фолкнера, весь мир погружается в «Сумерки», Фелдман ругает коллег, а Пепперштейн раскрывает детские тайны. «Известия» рассказывают, за какими книгами можно переждать дома противоречивую февральскую погоду.

«Расплата»

Джон Гришэм

Автор знаменитых юридических триллеров (три из них превратились в известное всем кино — «Фирму» с Томом Крузом, «Дело о пеликанах» с Джулией Робертс и «Время убивать» с Сандрой Буллок) вновь вернулся в любимый жанр. А также решительно заступил на территорию своего любимого автора Уильяма Фолкнера — который разок даже появляется на страницах собственной персоной. Всё в лучших традициях «южной готики» — запах земли, въевшийся в трещины домов расизм, кровосмесительная любовь, легко переходящая в безумие, и неумолимый Рок, подгоняющий гордецов побыстрее к могиле.

Пересказывать детективы — гиблое дело, но вот краткая завязка. Одним октябрьским утром 1946 года Пит Бэннинг, герой войны, потомственный фермер и один из самых уважаемых людей округа, без видимых мотивов убивает местного пастора и добровольно сдается полиции. На вопросы и детективов, и адвокатов, и родни он отвечает одинаково: «Мне нечего сказать». Как убедить суд присяжных спасти такого человека от электрического стула? Гришэм будет тянуть интригу до последнего, даже отправит читателя в прошлое и на Филиппины, прежде чем раскроет причину этого загадочного убийства.

«Занимательная смерть: развлечения эпохи постгуманизма»

Дина Хапаева

Еще три десятилетия назад Хеллоуин был локальным американским праздником, а вампиры и зомби жили в бульварном чтиве и подростковых хоррорах. А теперь весь мир заворожен нечистью во всем ее многообразии, «Сумерки» и «Ходячие мертвецы» стали феноменами масскульта, а канун Дня всех святых отмечается и в России. Профессор Технологического института Джорджии (США) Дина Хапаева предложила называть танатопией культ виртуальной насильственной смерти в современной культуре и посвятила его разоблачению целую книгу.

Которая с первых же страниц провоцирует на дискуссию — автор не в восторге от расцвета «темных» жанров и этого не скрывает. В успехе «Сумерек», «Ночного Дозора», «Властелина колец» и даже «Гарри Поттера» Дина Хапаева видит опасные симптомы глобального утверждения антигуманизма — новой стадии постмодернизма как культурного проекта. Тоталитарные режимы дегуманизировали социальные группы, а поп-культура дегуманизирует человека в принципе. Кульминация книги (и самая спорная часть) — почти 100-страничный разбор книг Джоан Роулинг, которые, оказывается, вовсе не о том, чем кажутся.

«Я могу говорить: Кино и музыка оттепели»

Этот невероятно красиво изданный и богатый на иллюстрации сборник содержит материалы совместной научно-исследовательской программы Государственного института искусствознания (ГИИ) и частного Музея AZ (Музея Анатолия Зверева), посвященной изучению неофициального искусства второй половины XX века. Об оттепели сегодня говорят и пишут много, однако в этой книге предпринята попытка выйти за рамки общепринятого канона — «Я шагаю по Москве», Евтушенко, выставка в Манеже, разгромленная Хрущевым, и далее по списку (хотя и без этих сюжетов, конечно, не обошлось).

Поэты-шестидесятники известны, а были ли композиторы-шестидесятники? И если да, то кто это — Шнитке, Денисов, Губайдуллина, Сильвестров? И что их объединяет? Оттепельную киноклассику видели все, но игровую — а что в это время происходило в документальном кино? В шестидесятые культурный взрыв произошел и на Западе — но что общего у него с советским ренессансом? На эти и многие другие вопросы размышляют киноведы, музыковеды, композиторы, музыканты и другие интеллектуалы, которым небезразлична эта эпоха. Редактор-составитель сборника — киновед Зоя Кошелева.

«Привет Восьмой улице»

Мортон Фелдман

На русском языке впервые вышел сборник текстов одного из лидеров послевоенной американской музыки, Мортона Фелдмана (1926–1987). Разрозненные разноплановые материалы — эссе, воспоминания, комментарии к собственным произведениям — складываются в единую мозаику: о чем бы и в какой бы форме Фелдман ни писал, он постоянно приходит к размышлениям о сути искусства. И мы понимаем, что это не просто пафосное философствование, а поиск решения насущной проблемы, действительно занимавшей умы интеллектуальной элиты той эпохи.

Так, Фелдман постоянно полемизирует со своими коллегами — Пьером Булезом, Карлхайнцем Штокхаузеном и другими фигурами, которых сегодня принято относить ко «второму авангарду». Обвиняет их в чересчур «технократичном» подходе и тщеславном стремлении быть законодателями музыкальной моды. Противопоставляя им Эдгара Вареза и Джона Кейджа, Фелдман предлагал освободить звук от оков строгих систем и в то же время критиковал европейцев за «неверное» понимание алеаторики… Вообще достается здесь всем: и друзьям, и конкурентам, и даже великим прошлых веков.

Собственно, этот задор, ощущение острой дискуссии, пусть и заочной, делают книгу интересной далеко не только историкам музыки. Фелдман рассказывает не только о себе, но и о Кейдже, Филипе Гастоне, Марке Ротко... Различные байки здесь рассыпаны щедрой рукой. Как и эффектные фразы, каждая из которых могла бы стать афоризмом. «Почему-то мне казалось неправильным, что этот вечер я провожу с Булезом. Он — воплощение всего, чем искусство быть не должно», — признается Фелдман. Или заявляет: «Штокхаузен верит в Гегеля, я верю в Бога».

«Портрет поздней империи»

В годовщину ухода из жизни Андрея Битова вышла книга его памяти «Портрет поздней империи». Круг общения Битова был огромен, в числе авторов сборника — более полусотни имен. Белла Ахмадулина, Лев Аннинский, Зоя Богуславская, Александр Городницкий, Гюнтер Грасс, Юрий Рост, Виктор Куллэ, Юрий Кулбановский, Валерий Попов, Сергей Соловьев, Олег Хлебников, Олег Чухонцев, Сергей Шаргунов — всех не перечислить, как и не найти единого ключа к образу.

Битов у каждого свой. «Родившийся в год Быка», свирепый наследник рафинированной ленинградско-петербургской культуры, распорядитель литературного бала — у писателя Валерия Попова, его близкого друга. «Знакомство с ним означает принадлежность к высшему литературному свету», — пишет Попов во вступительной главе. Мыслитель, верующий в самом высоком смысле, — у Вадима Абдрашитова, «вопрекист», неистощимый оригинал, изобретатель диковинных «монументальных альтернатив» у Вениамина Смехова.

Непостижимый, сложный, разный, а по выражению Виктора Ерофеева, «умный гений». Называвший себя изобретателем интеллектуального примитива, Битов запомнился редким сочетанием интеллектуального и интуитивного: это вдумчивая проза, которая въедается в материал жизни, но с поэтичным ощущением тайны мира. Новый сборник призван хотя бы немного приоткрыть тайну Битова.

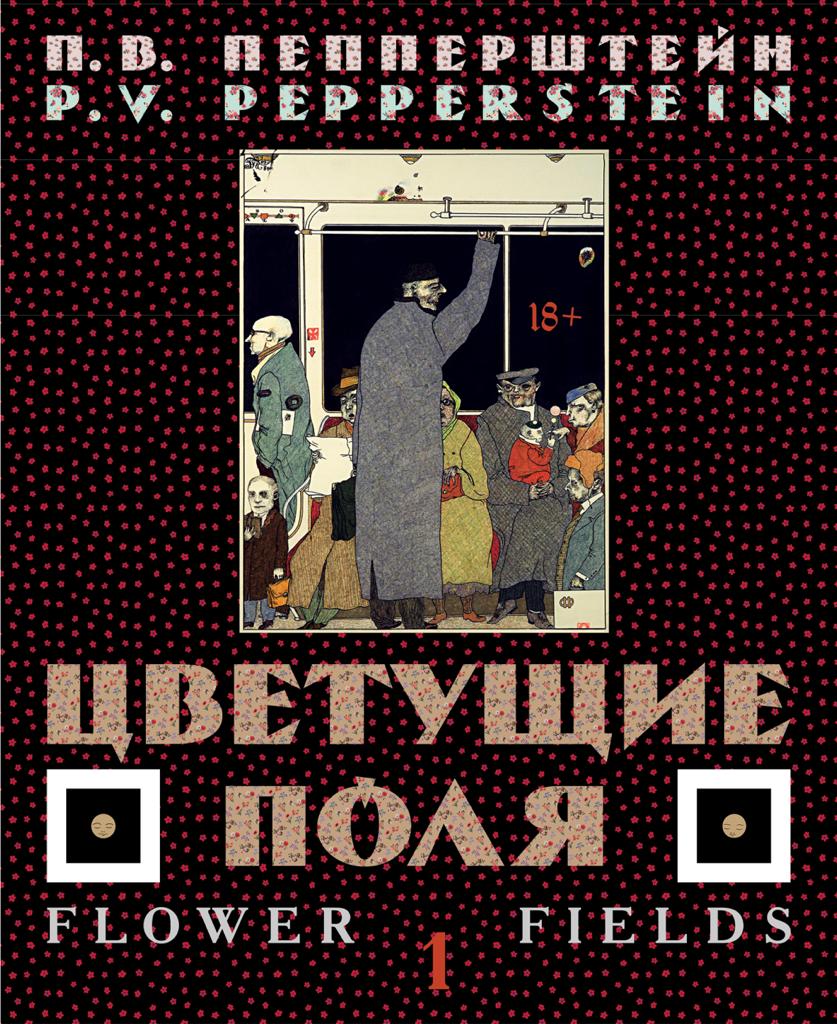

«Цветущие поля» (в двух томах)

Павел Пепперштейн

Художник и писатель Павел Пепперштейн на редкость плодовит в обеих своих ипостасях. Литературные работы выходят у него с завидной регулярностью, да и выставочные проекты появляются один за другим. Только в прошлом году был издан роман «Странствие по таборам и монастырям» и состоялась крупная ретроспектива «Человек как рамка для ландшафта». Новая монография «Цветущие поля» — в каком-то смысле тоже ретроспектива, только на бумаге. Увесистый двухтомник отражает обе творческие линии Пепперштейна, поэтому его можно и читать как книгу (мемуарная составляющая здесь особенно сильна), и рассматривать как каталог по искусству.

Для Пепперштейна это вообще естественно: он ведь и начинал в жанре концептуального альбома, соединяющего слово и образ — в первом томе немало примеров 1980-х, созданных под явным влиянием основоположников этого формата Виктора Пивоварова и Ильи Кабакова. Кстати, первый из них — по совместительству папа Павла — написал для книги ироничное предисловие-эссе, названное «О Паше, ПП и Пепперштейне».

На смену альбомам 1980-х приходят инсталляции, перформансы и акции группы «Медицинская герменевтика» — это уже 1990-е. А затем и сольные пепперштейновские проекты «нулевых». Новый век — новый том, причем с пометкой «18+» (в отличие от «детского» первого). И здесь уже становится очевидно, что Пепперштейну тесно даже в двух профессиях. Он еще и фотограф, и кинорежиссер, да и вообще создатель собственной Вселенной. Впрочем, мегаломанский размах сочетается у автора с вечной (само)иронией. И цветочный фон страниц, напоминающий о советских скатертях и постельном белье, — лишнее напоминание, что даже эту роскошную энциклопедию имени самого себя не надо воспринимать слишком серьезно.