Пост сдан: драматические страдания молодого блогера

Известный блогер Виктор Вилисов в свои 23 — один из самых передовых людей, пишущих о современном театре. Будучи устремлен в будущее, он не побрезговал архаичным форматом бумажной книги, в которой объясняется, почему в театр теперь можно не надевать бриллианты и меха, а лучше раздобыть какую-нибудь прозодежду и маску сварщика, чтобы в глаз не попали летящие со сцены осколки реквизита. Бумажная книга попала в руки критика Лидии Масловой, которая въедливо ее изучила — специально для «Известий».

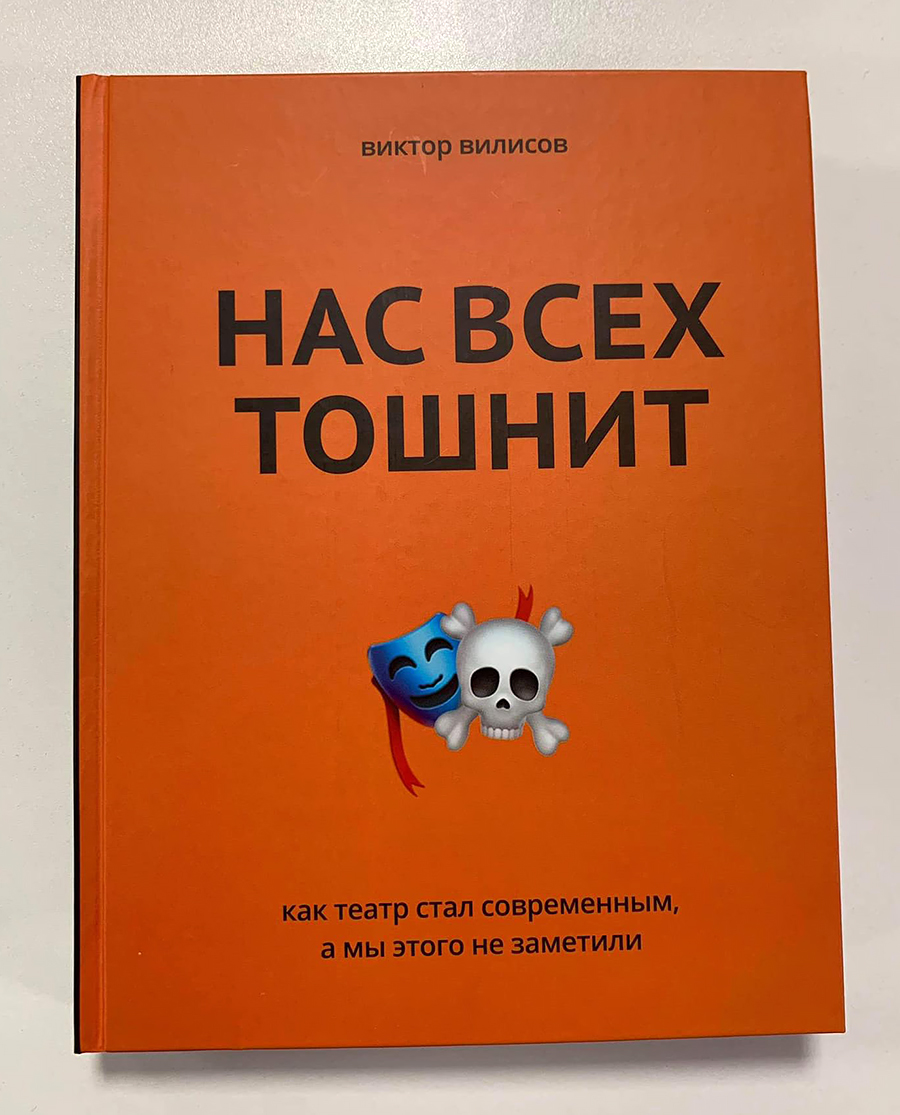

Виктор Вилисов

Нас всех тошнит. Как театр стал современным, а мы этого не заметили

М: АСТ, 2019. — 336 с.

Обозначенная в предисловии задача — научить пользоваться современным театром — вопреки озорному названию книги, позаимствованному из Хармса, выполняется порой скучноватым лекторским языком. Вилисова периодически рвет сгустками культурологических терминов, в которых не с ходу разглядишь зернышки смысла, хотя автор весьма демократично очерчивает свою ЦА — «читателя, хоть на полшага выходящего за пределы профессионального театрального сообщества». При этом явно имеется в виду и самый широкий читатель, хоть раз проникавший в постдраматический театр дальше пресловутой вешалки, правда, этого бедолагу продвинутый исследователь обозначает не очень уважительным словом «обыватель» (иногда встречается еще более высокомерное «средний обыватель»).

«Современное искусство (и театр, как его часть), — пишет Вилисов, — это единственная сфера деятельности человека, где обывателю доступна современность, где ее можно обнаружить и почувствовать». Назвав современность по-человечески — современностью, автор тут же спохватывается, не слишком ли сермяжно он выражается, и быстро обволакивает читателя паутиной загадочных рассуждений: «Так называемая модернити, безусловно, расположена еще и в науке и технологиях, однако концентрированная наука труднодоступна, а технологии в их массовом изводе не отражают острие момента, в не массовом же оставаясь, как и наука, труднодоступными».

Прочтя эту шифровку, чувствуешь себя обывателем даже ниже среднего. Что это за «концентрированная наука»? Что за эзотерический «не массовый извод» технологий, доступный только узкому кругу посвященных? Какие-то сверхсекретные военные разработки?

Пытаясь указать, куда нацелено «острие момента», элитарный Вилисов, честно предупреждающий, что болезненно одержим современностью, всё равно прибегает к наглядным примерам из самых массовых, обывательских технологий: «Никому не приходит в голову всерьез говорить, что четвертый айфон лучше десятого». Если представить, что злодейка-судьба забросила тебя в компанию техногурманов, по серьезке занятых компаративным анализом айфонов, то, конечно, в спор лучше не ввязываться. Однако когда человеку, прижавшему гаджет новейшей модели к уху (которое мало модернизировалось со времен старика Ноя), нечего сказать, кроме «Ты где?», разница между «четверкой» и «десяткой» с философской и культурной точки зрения стремится к нулю, даже если довольно ощутима с финансовой.

Книга Вилисова сама по себе отлично иллюстрирует очевидный факт: вопрос «что сказать?» безнадежно устарел. Если толково придумать якобы инновационную обертку высказывания, то, авось никто и не заметит, что внутри нее под парадоксальным хармсовским ярлычком — вполне ортодоксальный, предсказуемый ход рассуждений, всё те же пронафталиненные мыслительные конвенции и штампы (противопоставление формы и содержания, классики и современности, элиты и обывателя, немытой России и цивилизованных стран), короче, всё тот же умственный stagedust, а никакой не Zeitgeist.

«Пока конвенциональные художники и театральные режиссеры задумываются в своих работах над вопросом «что сказать», — брюзжит Вилисов, — настоящие художники‑инноваторы обеспокоены другим, более серьезным вопросом самой формы высказывания. Поэтому появляются работы, в которых как бы передается идиосинкратический (по-древнерусски — своеобычный. — Л.М.) импульс, для которого еще не существует языка. <...> В документальном фильме про спектакль Роберта Уилсона Civil Wars немецкий драматург Хайнер Мюллер описывал это как театр опыта, а не театр дискурса. Это важная формула, ее следует запомнить».

Послушно запомнив заклинание, читатель может с восхищением наблюдать, как Вилисов пинает отсталый российский театр и стыдит дурачков, полагающих, что «на острие момента» находятся Константин Богомолов и Кирилл Серебренников. «Стоит ли говорить, что даже в рамках этого традиционного сценического театра эстетика и тематика, с которой работают российские режиссеры, почитаемые за современных, абсолютно протухла»? — задается беспощадный Вилисов риторическим вопросом, и независимо от согласия с ним хочется расцеловать автора в запотевшие от интеллектуального напряжения очки за энергичное слово «протухла» (а ведь мог бы вместо него промямлить что-то вроде «детереорировалась»).

Если всё же продраться сквозь частокол напыщенного категориального аппарата, пестрящего кальками с английского, то книга Вилисова весьма познавательна и может стать ценным подспорьем для студентов-театроведов, которым будет откуда понадергать цитат для курсовых. В ней обильно приводятся примеры из театральной практики (отвлекаясь от назидательного теоретизирования и описывая конкретные спектакли, Вилисов заметно оживляется), и, если по совету автора прилежно гуглить каждую упоминаемую им фамилию и название, а также параллельно смотреть соответствующие «видосики», можно ощутимо подковаться для компетентной светской беседы о постдраматическом театре.

Не факт, что при этом возникнет острое желание вживую поучаствовать в радикальных экспериментах, отдающих шарлатанством: «Волкострелов сделал свою версию спектакля «Молчание на заданную тему», где зритель может просто на протяжении часа помолчать в присутствии молчащего актера — подразумевается, что по ходу дела между участниками организуется обмен важными и сложными энергиями, а если не организуется, то так или иначе спектакль рождается в голове у зрителя, как и должно быть в постдраматическом театре». Тем не менее в случае чего воспитанный Вилисовым потребитель сможет почувствовать себя в постдраматическом пространстве не манипулируемым «лохом», а полноправным «десижнмейкером» (выражаясь на хипстерской наукообразной «фене»), отвечающим за собственное восприятие: «Эмансипированный зритель, по Рансьеру, это зритель осознанный, понимающий, где он находится, и берущий на себя ответственность за принятие решений в рамках события спектакля».

Но в сущности, если вдуматься, любой зритель, даже осторожно ерзающий, поглядывая на часы, на самом традиционном спектакле, каждую секунду, пусть даже бессознательно, внутри себя принимает решение так или иначе интерпретировать «события спектакля», исходя из своего эмоционального и интеллектуального опыта. По-своему «эмансипирована», самостоятельна (то есть не скована знанием чеховской драматургии) даже чувствительная героиня бородатого анекдота, которая на финальной фразе «Чайки» — «Дело в том, что Константин Гаврилович застрелился» — потрясенно всхлипывает в кресле: «Я так и знала!» В этом смысле любой театр — «театр опыта», который, по настоянию Вилисова, так важно отличать от «театра дискурса».

В чем соль этого противопоставления, так и остается из книги не понятно, особенно если вспомнить, что «дискурс» по-человечески — это просто «способ высказывания», то есть форма обмена всё тем же самым опытом, для обработки которого у человека в конечном счете есть лишь единственный небольшой мозг и не более пяти чувств, какие бы изощренные технологические фокусы ни придумывались для их обмана.