Учить, всматриваясь в завтра

Выступая на прошедшем недавно в Москве заседании круглого стола на тему «Как нужно менять систему профессионального образования», один из его участников, Валерий Матвейкин, доктор технических наук, заместитель генерального директора по развитию корпорации «Росхимзащита», произнес, на первый взгляд, сакраментальную фразу: «Учить сегодня – на завтра». Но почему-то именно она, что говорится, запала в душу. Этими словами ученый-производственник из Тамбова акцентировал внимание на необходимости оснащения учреждений начального и среднего профессионального образования (по-старому – техникумов и ПТУ, по-современному – колледжей и лицеев) самым современным оборудованием.

Сам факт изменений, произошедших в тональности подобных дискуссий каких-нибудь 6–8 лет назад в сравнении с сегодняшними, красноречив. Уходят в прошлое, казалось бы, вечный плач Ярославны о низких зарплатах и повальном нежелании молодежи получать рабочую специальность. На смену им сегодня пришли другие вопросы: как поднять престиж рабочих профессий, как увеличить часы на производственную практику, как повысить эффективность института мастеров производственного обучения.

Это и понятно. Во-первых, в последнее время произошли обнадеживающие перемены в оплате труда преподавателей. Многое, конечно же, зависит непосредственно от региона. Например, в Красноярском крае в системе начального и среднего профобразования занято чуть более 6 тыс. человек, преподаватель колледжа в среднем получает – 16 045 руб. Такие данные нам представили в администрации края за период октябрь – декабрь 2011 года. Причем динамика роста зарплаты более чем положительная: в апреле-сентябре прошлого года она составляла 14 023 руб., а в январе – марте – 12 704 руб. То есть за год заработная плата выросла практически на треть! Их коллеги в Самарской области в среднем зарабатывают 14,5 тыс. руб., а в московском технологическом колледже № 14, в стенах которого, кстати, и проходил круглый стол, средняя зарплата преподавателя вообще равна 65 тыс. руб.

Во-вторых, во многих регионах уже практически прошли те времена, когда поступлением в колледж родители пугали своих нерадивых детей. Например, в том же технологическом колледже № 14 минувшей осенью конкурс (обратите внимание: в колледж – и конкурс!) составлял 10–14 человек на одно место. Для скептиков, которые не преминут язвительно подчеркнуть, что, на их взгляд, специальности в этом колледже дают не совсем рабочие: повар, технолог швейного производства, дизайнер и пр., – есть другие примеры. В Липецком металлургическом колледже готовят рабочих отнюдь не для ресторанов и модных ателье, а для НЛМК, но и там есть конкурсный отбор. Просто так, без конкурсного отбора, также невозможно поступить и в Калужский колледж информационных технологий и управления. Линейку подобных примеров можно продолжить, тенденция понятна, но основная тема этой статьи несколько иная: показать изменения, происходящие в самом профессиональном образовании и в отношении к нему государства и бизнеса, изменения, пусть пока незначительно, но идущие и в общественном сознании, оценивающем роль и место, как раньше говорили, рабочего класса в нашей сегодняшней действительности.

Не поровну, а по справедливости

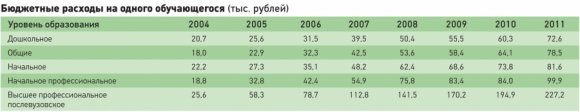

Об изменениях, происходящих в самом профессиональном образовании, лучше всего, конечно же, рассказывают сами участники процесса (читайте материалы на второй странице этого выпуска). И тем не менее. В обнародованном на сайте Министерства образования и науки РФ отчете «Российское образование: цифры, факты, комментарии» приводятся интересные, на наш взгляд, цифры. В частности, суммы бюджетных расходов на одного обучающегося при получении профессионального образования. В начальном и среднем профобразовании эти показатели с 2004 по 2011 год выросли в 4–5 раз, а в высшем профессиональном и послевузовском речь идет уже о росте на порядок, то есть почти в десять раз.

Сначала эти цифры вызывают недоумение, но последующее их тщательное осмысление приводит к выводу, что они вполне обоснованы. Например, стоимость оборудования, на котором обучают инженера, примерно на тот же порядок выше того, которое используют для подготовки квалифицированного рабочего в колледже. Для работы в лабораториях российских вузов все чаще привлекают ученых с мировым именем, среди них есть даже два нобелевских лауреата Джордж Смут (астрофизика) и Осаму Шимомура (химия), а кроме того, обладатель престижнейшей премии Филдса математик Станислав Смирнов, легендарный физик Владимир Макаров, гуру биоинформатики Павел Певзнер, обладатель сверхвысоких индексов цитирования Юрий Кившар, известный исследователь плазмы Фридрих Вагнер, трансплантолог Паоло Маккиарини, первопроходец в области пересадки трахеи. Согласитесь, люди, действительно, с громкими именами. Перечислены далеко не все известные фамилии, всего из почти тысячи претендентов (обратите внимание: для приема на работу в российские вузы сейчас тоже проходят конкурсы) было пока отобрано 78 отечественных и зарубежных исследователей.

География университетов и институтов, в которые вызвались пойти работать известные ученые, обширна: Москва и Санкт-Петербург, Нижний Новгород и Красноярск, Томск и Петрозаводск, Казань и Владивосток, Уфа и Ярославль, Екатеринбург и Тольятти, Тюмень и Ижевск. Приглашение этих людей тоже потребовало соответствующих финансовых вливаний, намного превышающих те, что требуются для привлечения в колледж, например, профессионала с базового предприятия.

Стипендиаты из колледжа

С другой стороны, возвращаясь к проблемам начального и среднего профессионального образования (НПО/СПО) и отношения к ним государства, несколько месяцев назад был утвержден список специальностей начального и среднего профессионального образования, которые будут востребованы в соответствии с модернизацией страны. Всего в список вошли 93 профессии. Правда, этот реестр распространен только на технические специальности. Их отбирали в соответствии с утвержденными приоритетными направлениями развития российской экономики, которых, как известно, в нашей стране определено пять: энергоэффективность, ядерные, космические и компьютерные технологии, фармацевтика. Владимир Путин специально подчеркнул: «На фоне стратегической цели создать 25 миллионов высокотехнологичных рабочих мест в том числе качественное профобразование определяет конкурентоспособность страны. Без колледжей, или, как их называли раньше, профессионально-технических училищ, модернизация производства – недостижимая цель».

Кроме того, государство – в лице правительства России – учредило для лучших учащихся системы НПО/СПО пять тысяч стипендий. И уже с января этого года персональные стипендиаты могут получать стипендию – от 2 до 4 тыс. руб. Это – еще один посыл, характеризующий усиление внимания государства к подготовке квалифицированных рабочих кадров.

Бизнес тоже осознал, что, не установив тесных партнерских отношений с образовательными учреждениями, сложно требовать от колледжей и вузов выпуска квалифицированных специалистов, не важно – рабочих или инженеров. Новолипецкий металлургический комбинат, например, приобрел только для своего профессионального лицея № 10 за последнее время 11 токарных станков с ЧПУ, 5 универсальных фрезерных станков. Подобных станков вы не найдете на предприятиях области, для большинства из них это действительно оборудование завтрашнего дня. В лучшем случае эти современные станки можно встретить на самом НЛМК, но и там они только появились. Все учебные планы в профессиональном лицее № 10 разрабатывают совместно с представителями цехов и производств. Да и набор учащихся в лицей проводится строго по заявке основного работодателя. 1 сентября 2011 года в соответствии с ней было принято 325 человек.

Исходя из пожеланий основного работодателя – завода «Фольксваген Груп Рус» – Калужский колледж информационных технологий и управления ввел обучение по двум новым специальностям: мехатроник и автомехатроник. Колледж уже подготовил для калужского автопрома (а «Фольксваген» – не единственный автогигант в регионе, есть еще заводы «Пежо» и «Вольво») около 6000 работников, и, что немаловажно, работодатели уровнем подготовки специалистов в основном довольны.

Социологи видят тенденцию

А теперь несколько слов о трансформациях, происходящих в обществе по отношению к обучению в российских колледжах и других образовательных учреждениях системы НПО/СПО. Лучше всего об этом говорит социология. Всероссийский центр изучения общественного мнения в ноябре прошлого года провел исследования, касающиеся восприятия и отношения к современной системе образования в России. Опросы ВЦИОМ проводил в четырех целевых аудиториях: ученики 9-х и 11-х классов школ, их родители, студенты НПО и СПО, студенты вузов.

Некоторые основные выводы, которые можно сделать по результатам этого исследования: важность получения начального или среднего профессионального образования очевидна для студентов НПО и СПО (58%) и учеников (56%). В меньшей степени эту точку зрения разделяют родители и студенты вузов (38 и 36% соответственно). Понятно, что очень многие российские родители по-прежнему видят своих детей в такой звучной, но, согласитесь, непонятной профессии менеджера.

Смущает в полученных результатах, конечно, не только это. Например, респонденты по-прежнему единодушны в вопросе о необходимости высшего образования: в том, что получить вузовский диплом действительно нужно, уверены и ученики (82%), и родители (79%), и студенты вузов (86%). Хотя тот факт, что в меньшей степени согласны с ними учащиеся системы НПО/СПО (59%), говорит, на наш взгляд, об определенной тенденции в самосознании будущих рабочих. Они, как это бывало раньше, уже не считают себя неудачниками, они уверены в своем будущем, считают избранную профессию престижной.

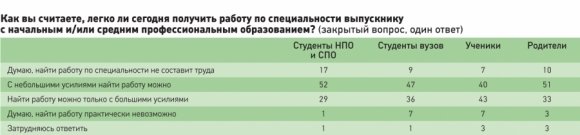

Подтверждают этот вывод и другие данные социологов. Студенты профессиональных образовательных учреждений в большинстве своем уверены в том, что не будут испытывать серьезных проблем с трудоустройством: 69% опрошенных в этой группе считают, что смогут найти работу. Обратите внимание, реже разделяют эту точку зрения студенты вузов, ученики и родители (смотрите прилагаемую таблицу). То есть как раз те целевые группы, которые слабее представляют сегодняшнее взаимодействие системы НПО/СПО и бизнеса.

Да, бить в фанфары по поводу глобального преломления к обществе отношения к пэтэушникам пока несколько рановато. Десятилетиями вырабатываемое пренебрежительное отношение к представителям рабочих профессий все еще сильно. Если начать вспоминать, пожалуй, только «Гоша, он же Гога» – герой Алексея Баталова из оскароносного фильма «Москва слезам не верит» – подпадает под статью «пропаганда рабочей профессии». Если помните, без того Гоши многие доктора наук свои диссертации бы не защитили. Вот только снимали этот фильм 20 с лишним лет назад.

Снова и снова говорим об ответственности средств массовой информации, деятелей культуры за воспитание уважительного отношения к людям любых профессий, но только – говорим. Мы – говорим, а есть и те, кто унижает людей, выбравших далеко не светские профессии. Может, поэтому с социальными протестами выступают те же уральские рабочие, резко отделяя себя от модной тусовки. Может, поэтому стал популярен бард Игорь Растеряев со своей песней «Комбайнеры». Слышали эти строки?

«У них нет дорогой гарнитуры,

Наплевать им на эмо-культуру,

Не сидят «В Контакте», в онлайнах,

Они вкалывают на комбайнах».