Между нами, девушками

Выставка «1921 и другие годы» открылась в выставочном зале Государственного музея А.С. Пушкина.

Начало 1920-х годов в России — время суровое и неоднозначное: завершается Гражданская война, политика военного коммунизма сменяется НЭПом, но ощущение разрухи и голода еще живо — и для миллионов это по-прежнему повседневная реальность.

Литература, театр, кинематограф, изобразительное искусство к этому периоду истории обращались часто, порой с шедевральными результатами. Однако от любой эпохи остаются свидетельства, которые не сразу и не всеми воспринимаются как нечто важное, эстетически ценное. Должны пройти годы, а то и десятилетия, чтобы стала очевидной их «прибавочная стоимость».

Два таких сюжета — автономных друг от друга, но по-своему очень близких — сплетены воедино на выставке «1921 и другие годы», устроенной в залах на Арбате галереей «Ковчег». Авторы этих рисунков не были знакомы между собой: сестры Женя и Надя Погоняловы жили в Петрограде-Ленинграде, Мария Владимирова — в Москве. Да и к занятиям изобразительным искусством они пришли по-разному.

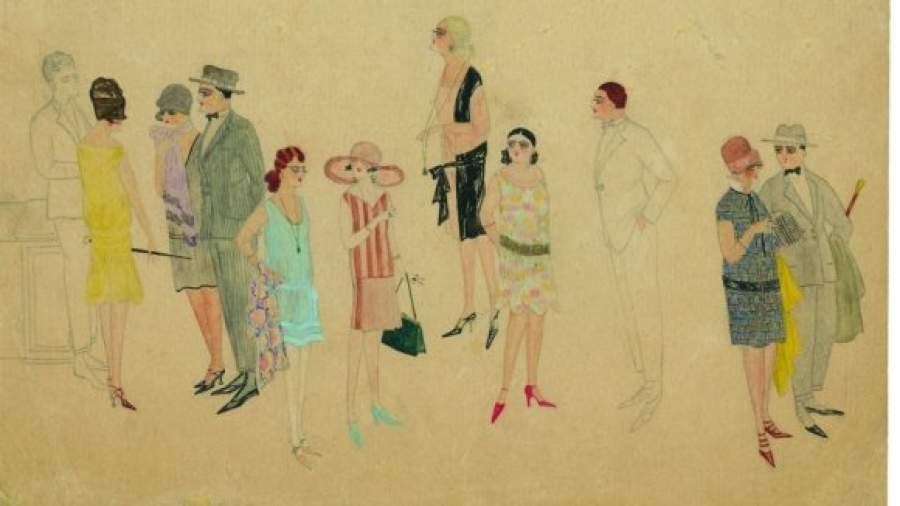

Дядей Манюры (так звали Владимирову в семье) был известный художник Георгий Ечеистов — он и оказался ее первым и единственным наставником. А Погоняловы уроков рисования вообще ни у кого не брали, полагаясь исключительно на воображение и интуицию. Эта разница на выставке заметна: в первом случае происходил явный профессиональный рост, и в работах явственно проступает «влияние модернизма», а во втором — сугубо девическое рисование, не замутненное попытками перехода в качественно иное состояние. И все же общего здесь гораздо больше, чем различий.

Юные художницы из двух столиц независимо друг от друга сумели ухватить и выразить атмосферу начала 1920-х. Не ту «взрослую» атмосферу, которая нам знакома по произведениям серьезных писателей и художников, а свою, «тинейджерскую». Разумеется, барышень интересовал и увлекал мир взрослых, но в работах он увиден через романтическую призму.

Сестры Погоняловы были увлечены кинематографом — и окружающая петроградская жизнь приобрела черты мизансцен из какой-то немой «фильмы». Вернее, наоборот: сюжеты взяты киношные, а вот фактура чаще всего реальная, нэповская. Вплоть до филигранно вырисованных деталей одежды. У Марии Владимировой тоже имелась страсть к костюмированным сценкам, только решены они на другой манер.

Для обоих этих художественных феноменов у Советской власти — если бы, конечно, кто-нибудь из руководящих партийных работников имел шанс ознакомиться с девическим рисованием — нашелся бы универсальный и безапелляционный вердикт: «воспевание мещанских ценностей». Едва ли стоит удивляться, что никто из упомянутых авторов не стал профессиональным художником, хотя задатки были феерические. Не то время, не те песни.

Да и сегодня в солидных ученых трудах по истории искусства ХХ века этим девическим рисункам места не найдется. Дескать, маргиналии, милые, необязательные виньетки сложной эпохи. Но, увидев однажды, выбросить этот изобразительный материал из головы вы вряд ли сумеете. Наверное, подоспело время для того, чтобы ценить в минувшем якобы «несущественное».