Предпринимателям готовят деловую среду

В самом начале 1990-х годов, когда разваливалось все, родился совершенно новый для страны феномен — технологическое предпринимательство. В годы хаоса были созданы бренды, давно известные всему миру, такие как «Яндекс», «Касперский» и другие. Они и сейчас занимают значительную долю рынка. Но останавливаться на достигнутом нельзя, перевод экономики на новую платформу, основой которой станут современные технологии, необходим, а обеспечить этот переход должны предприниматели нового поколения, основой бизнеса которых является монетизация научной мысли.

В 2015 году, несмотря (а возможно, и благодаря) на санкции, экономический кризис и другие глобальные негативные явления, объем продаж российского программного обеспечения вырос на 16%, до $7 млрд. За последние несколько лет в стране возникли сотни компаний ускоренного роста (как их называют в предпринимательской среде, «техногазелей), в годы «инновационной волны» нулевых инфраструктурные условия для технологического предпринимательства улучшились. Были созданы венчурные фонды для финансирования проектов. Построены институты развития для их сопровождения до промышленного масштабирования. «Сколково» и «Роснано» на слуху, но на самом деле фондов и институтов развития гораздо больше.

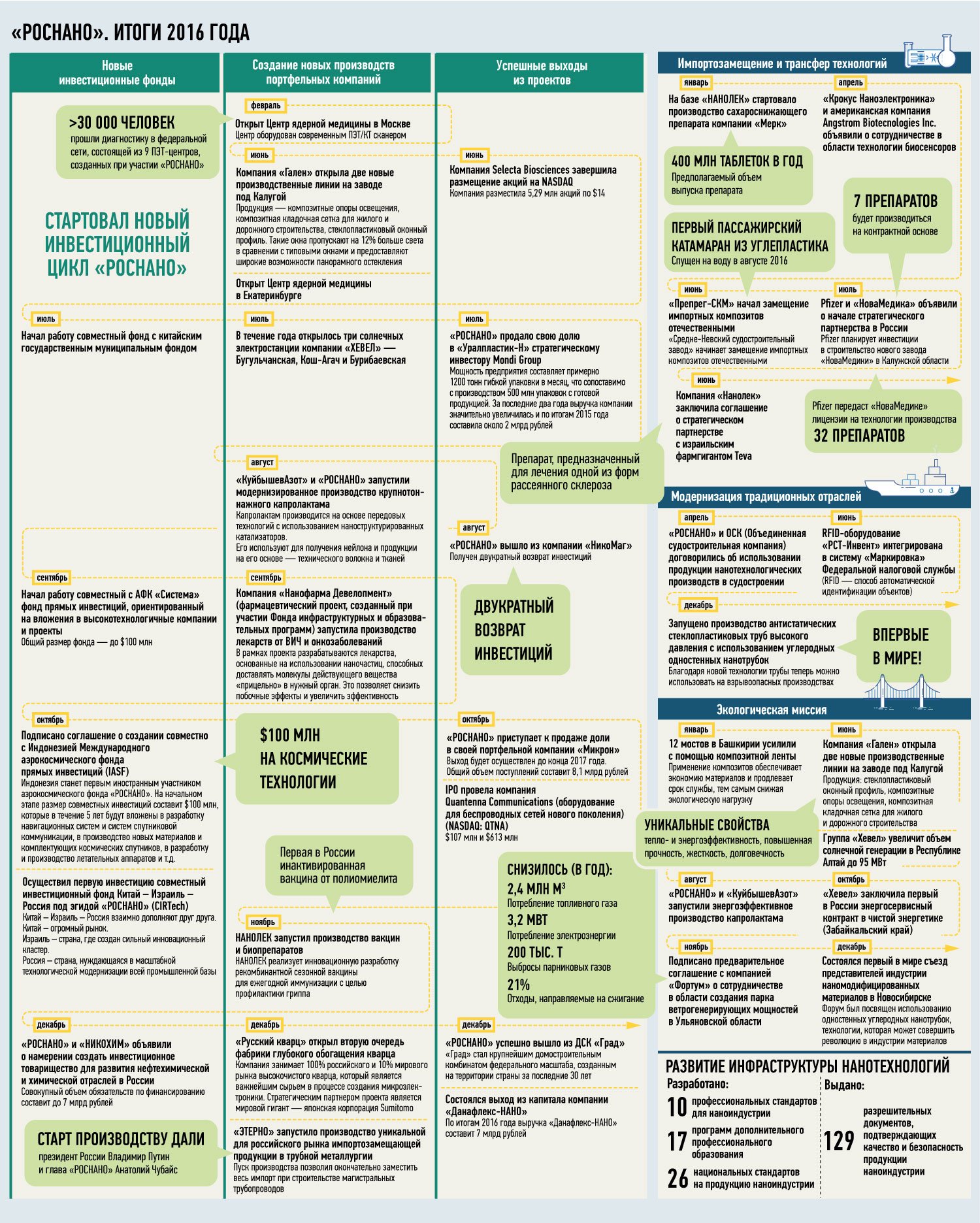

Экономика за прошлое десятилетие тоже серьезно обновилась. Построены крупные производства, модернизированы целые отрасли, в том числе и сырьевые. Как выросла интернет-отрасль, мы, можно сказать, и не заметили, а она — вот. То же самое — и современная биомедицина. Биомолекулярная диагностика используется на каждом шагу. В России за девять лет с чистого листа была построена отрасль нанотехнологий. Семьдесят три завода — официальные результаты «Роснано» за период первого инвестиционного цикла, и среди них есть совершенно уникальные.

Брошенный сейчас России технологический вызов — идеальный переключатель внимания общества на внутреннюю экономическую повестку. Окно возможностей для обращения к теме развития современных технологий открыто. Экспертные группы приходят к выводу о том, что России необходима если не смена, то существенная модернизация модели развития. Оппоненты по публичным экономическим дискуссиям 2016 года согласны в том, что текущая модель российской экономики не сможет обеспечить рост. Для дальнейшего движения вперед необходимо развитие технологий.

На прошлой неделе, проводя традиционную ежегодную пресс-конференцию, о роли технологий в экономике говорил и президент страны. «Наша экономика, как считают некоторые эксперты, невосприимчива к достижениям науки и некоторым высокотехнологичным тенденциям в экономике. Мне представляется, что это не совсем так. Дело в том, что можно получать прибыль, вкладываясь в энергетику, и трудно заставить бизнес вкладываться в другие отрасли, — заявил Владимир Путин. — Чтобы изменить структуру экономики и настроить ее на новый лад, правительство в течение многих лет предпринимает шаги, связанные с льготированием некоторых отраслей. У нас принята совместная технологическая инициатива вместе с бизнесом. Создаются территории опережающего развития и экономические зоны с особыми льготными режимами». В качестве примера развития технологичной отрасли президент привел IT-индустрию: «У нас экспорт IT-технологий несколько лет назад был практически нулевой, а теперь мы, к примеру, оружие экспортируем на $14,5 млрд, а IT-технологии — уже на $7 млрд».

Россия к технологическому развитию способна. Ее основной ресурс в этой области — человеческий капитал. По данным Global Innovation index 2016, Россия, несмотря на кризис, входит в число стран с высоким показателем ВВП на душу населения, занимая 39-е место. По уровню финансирования НИОКР в 2016 году Россия вошла в мировой топ-10.

Еще одним фактором, способным создать благоприятную среду для стартапов в области высоких технологий, являются наличие и эффективная работа институтов развития.

В мире по данным направлениям не должно быть уже созревших глобальных отраслей, то есть пространство для развития должно оказаться относительно свободным. Эксперты сходятся на том, что шансы России — в IT, искусственном интеллекте и нейроинжиниринге, биомедицине, биомолекулярных технологиях и в технологиях новых конструкционных материалов. Если мы на это согласимся, в обществе возникнет наконец «технологический консенсус», а у нас всех появится общий образ будущего.