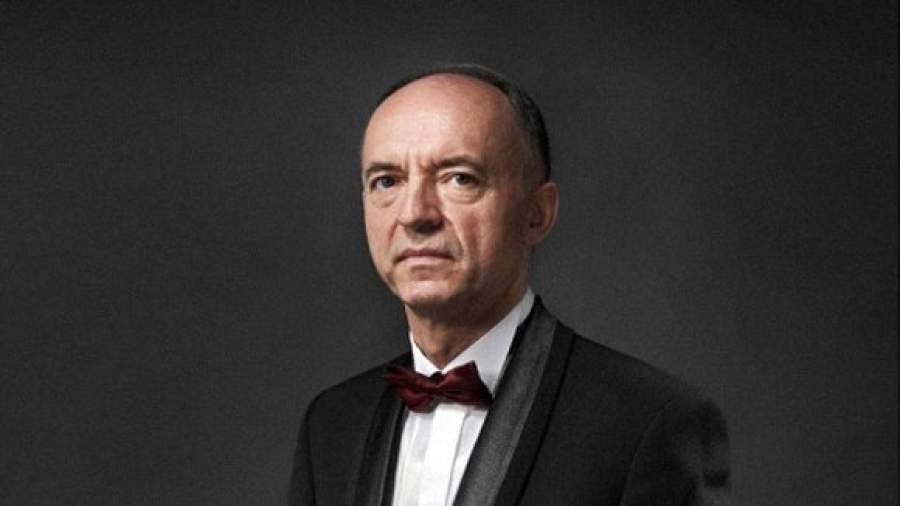

Сергей Скрипка: «Мы работаем без репетиций»

3

октября Государственный оркестр кинематографии и его постоянный лидер Сергей

Скрипка отмечают двойной юбилей большим гала в Зале имени Чайковского.

65-летний дирижер рассказал о своем 90-летнем коллективе корреспонденту «Известий».

— Насколько я понимаю, возраст Оркестра кинематографии установили вы лично?

— Никто пока не проводил

серьезных исследований на эту тему, но мне удалось выяснить, что в 1944 году, в

разгар войны в Москве прошел концерт к 20-летию Оркестра кинематографии. Это

надежное свидетельство.

— Как оркестр появился на свет?

— Сначала это были музыканты

из разных коллективов, собиравшиеся, чтобы сопровождать сеансы в кинотеатре

«Арс» на Тверской. А спустя 14 лет оркестр стал самостоятельным и получил государственный статус.

— Еще через 40 лет туда пришли вы.

— Я работал в нем еще будучи

аспирантом консерватории. Причем система оплаты дирижерского труда была

устроена так противоречиво, что я получал втрое больше своего профессора. Дело

в том, что все штатные дирижеры сидели на лимите: каждый мог записать не больше

80 минут в месяц. Ставка у всех была разная: у дирижеров попроще — 7,5 рубля

за минуту, а у худрука Эмина Хачатуряна — 15 рублей. Пока я не был в штате, мог

записывать сколько угодно музыки без ограничений. А вот когда меня приняли,

стал получать копейки — моя ставка составляла 4,5 рубля. Но тогда хотя бы была

работа.

— А когда ее не стало? В 1990-е?

— В начале 1990-х, наоборот,

был страшный бум. Стали создаваться всяческие кооперативы, невероятное

количество шальных денег гуляло, столько дурных фильмов наснимали! Названия

кинокартин были такие, что в газете не напечатаешь. Ни одна до наших дней не

дожила, все кануло в Лету. Но работы у нас было очень много. А потом

— резкий спад.

— Когда же?

— Примерно в 1993 году. Мы

очутились на мели. Оркестр тогда не был государственным — принадлежал «Мосфильму». Денег нам не давали вообще, мы считались коммерческой организацией.

А зарабатывать было негде. Потом мне удалось договориться, чтобы Госкино снова

взяло нас в государственное лоно.

— А сейчас кому вы подчинены?

— Когда закрыли Госкино, нас

перевели в Министерство культуры. Начались еще более интересные времена. Никто

не знал, для чего мы предназначены: концертов даем мало, что это за оркестр?

Долго мы пытались объяснить, что записи на кинопленку — это и есть наши

концерты.

— Какую часть доходов вашего коллектива обеспечивает государство?

— Государство дает зарплату,

плюс с прошлого года мы получаем грант, правда, очень маленький — самый

маленький среди московских оркестров. То, что мы зарабатываем на съемках,

прибавляем к зарплате.

— А процент от сборов в прокате вы получаете?

— Нет, ни копейки. Все, что

касается смежных прав, в нашей стране никак не функционирует.

— Усовершенствование синтезаторов, наверное, тоже лишает вас хлеба?

— Сначала синтезаторы использовались как отдельный красочный тембр в составе оркестра. Потом они стали нас вытеснять: там ведь есть жалкое подобие струнных, духовых. Но пока ни один синтезатор не в состоянии полноценно заменить струнную группу оркестра.

— Какой процент фильмов сейчас

выпускается с привлечением симфонического оркестра?

— Бóльшая часть нынешней продукции — это телесериалы, а там все поставлено на поток, ни о каких оркестрах не может быть и речи. Есть редчайшие исключения, подтверждающие правило, — «Жизнь и судьба», «Ликвидация». Вот сейчас выйдет многосерийный вариант «Солнечного удара» Михалкова.

— Никита Сергеевич присутствует на записи, вмешивается в

работу оркестра?

— Он всегда сотрудничает с

Эдуардом Артемьевым, который профессионален настолько, что в его музыке ничего

и никогда менять не надо. Надо только уложить ее в картину. В этом процессе —

слияния музыки с экраном — и заключено самое интересное. Здесь понимающий

режиссер может очень помочь, корректируя характер исполнения. Вообще, режиссер

— это тот, кто понимает, чего хочет. Когда Михалков слышит музыку,

положенную на определенную сцену, ему важно, насколько мягко сыграла флейта,

с какой вибрацией.

— Он пользуется музыкальными терминами?

— Нет, конечно. Он пользуется

терминами эмоциональными и режиссерскими, а Артемьев пытается перевести их на

музыкальный язык. Но я уже понимаю и того, и другого с полуслова.

— Обычный дирижер симфонического

оркестра выбирает ту музыку, которую хочет. А вам заказали запись саундтрека —

и даже если принесут совершенно бездарную партитуру, вы должны ее сыграть.

— Времена сейчас такие — не

хлопнешь дверью, ведь надо зарабатывать деньги. Да, иногда приходится наступать

на горло собственной песне. Порой оказывается, что композитор — друг

режиссера, они выпивали на кухне, композитор режиссеру наиграл что-то на

гитаре, потом отдали это аранжировщику, а нам приходится исполнять. Ну что

поделать, ничего в этом ужасного нет.

— Правда ли, что ваш оркестр

записывает музыку без репетиций?

— Да, мы берем партии,

исправляем неправильные ноты, подгоняем к экрану и сразу записываем. Конечно,

бывают исключения: когда Артемьев написал к «Щелкунчику» Андрея Кончаловского

музыку фантастической сложности, мы ее предварительно разучивали.

— Какие фильмы с музыкой в вашем

исполнении выйдут в ближайшее время?

— 8 октября будет премьера

«Уикенда» Станислава Говорухина с музыкой Артема Васильева, а 9 октября

— «Солнечный удар». Дальше пока нет никакой ясности. Зачастую мы пишем

фильм под одним названием, а выходит он под другим, и отследить судьбу каждой

картины непросто. Вот у говорухинского фильма столько было названий! И лично

мне «Уикенд» не кажется самым удачным.

— Вас наверняка достали этим вопросом,

но все-таки: ваша фамилия — это не псевдоним?

— Фамилия у меня настоящая,

украинская. На Украине такие фамилии давали не просто так:

очевидно, предки мои были музыкантами. Я из крестьян, поэтому родословной своей

на много поколений в глубину не знаю. Но знаю, что в хуторе на отшибе, где жил

мой род, было 10–15 домов, и там все поголовно носили фамилию Скрипка.