Земное и небесное – от Печор до Пушкиногорья

Мы мало ездим по своей стране – лучше

знаем Анталию и Ларнаку. Меж тем в одной только Псковской области

достопримечательностей хватит на целое государство. Главные из них –

Псково-Печерский монастырь, за 538 лет существования не закрывавшийся ни на

день, и отметивший в этом году вековой юбилей музей-заповедник «Михайловское». И

то, и другое – места святые. По-разному, но все-таки. В заповеднике вас

ждет Пушкин, в обители – прославленный старец Иоанн (Крестьянкин). Что оба

не числятся среди живущих, не суть важно – есть такие места, где земля и небо сливаются.

Для Михайловского вполне достаточно джинсов с кроссовками. А

вот обитель обязывает: укладываю в чемодан платок, юбку – по московским

стандартам, вполне скромную (я ошибалась, о, как я ошибалась!). В косметичке

никакого грима. Все-таки в монастырь ухожу. Ну, то есть, уезжаю.

Ночь поездом до Пскова, а там еще полсотни километров – и Печоры. Хочешь, на рейсовом автобусе или маршрутке. Либо найми частного извозчика рублей за 700-800. У местных таксистов аппетиты, прямо скажем, не столичные.

Печоры – от слова «печеры», они же пещеры. В холмах, сложенных из плотного песчаника, образовались ходы и пустоты. А поскольку Бог пустот не терпит, там поселились православные отшельники – сначала из Киева, затем из нынешнего Тарту. Говорят, охотники впервые заметили, что лесистый холм обитаем, в 1392 году. А датой основания обители считается 1473-й – когда освятили опять-таки вырубленную в холме Успенскую церковь.

Сегодня это выглядит так: снаружи – обычный каменный фасад, но, чтобы обойти храм сзади, придется вскарабкаться по крутому склону Святой горки. Переведя дух, ты окажешься сразу на уровне кровли. Тут и до колоколов рукой подать.

У подножия холма, рядом с входом в Успенский собор – главное чудо Псково-Печерского монастыря, «Богом зданные пещеры», многовековое место упокоения насельников и защитников. Люди идут сюда, кто – поклониться и попросить помощи, кто – любопытствуя проверить изумительный факт: гробы в пещерах ставятся фактически в открытые ниши, захоронено здесь неисчислимое множество усопших (не то десять тысяч, не то четырнадцать), а воздух чист, без малейшего запаха тления.

Пещеры – первое, что хочется осмотреть в монастыре, однако я приехала в понедельник, а в этот день – и еще в пятницу – им дают отдохнуть, восстановить микроклимат.

Итак, говорю себе, чудо – завтра.

По неопытности забыв, что у Бога чудес много. И никак не предполагая, что одно из них будет явлено мне уже к вечеру. Но об этом чуть позже…

Раздор

Журналист – это человек, который тем больше видит, чем

меньше ему показывают. А в чрезмерной открытости Псково-Печерскую

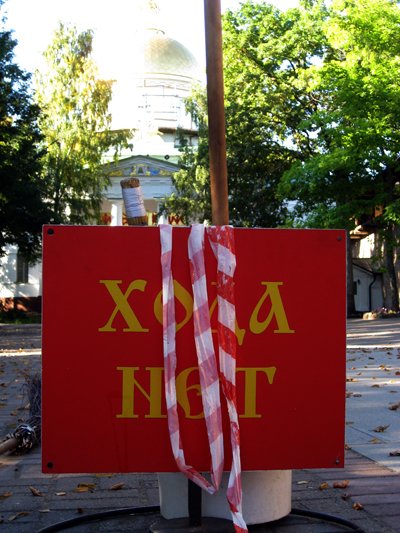

обитель никак не упрекнешь. Повсеместно развешанные по территории монастыря

таблички «Хода нет» отражают главную установку: беседовать с посторонними возможно

меньше, отвечать вопросом на вопрос, вместо живого человека предлагать

напечатанный путеводитель. При этом общение с прессой поручают таким ребятам, дабы

журналист гарантированно не захотел сюда вернуться.

Визитеров в монастыре встречают по одежке. Главное, чтобы

юбка (если приезжий – дамского пола) была в землю. Точнее – в плитку, которой,

словно по рецепту Сергея Собянина, усердно мостят монастырские дорожки. Сначала

ропщешь: «Батюшки! В смысле – отцы. Когда же вы перестанете думать о юбках?»

Тут же спохватываешься: «Да кто ты такая? В чужой монастырь со своим фасоном не

ездят. Тут тебе не Москва, прикрытых коленок мало». И все равно остаешься

озадаченной: какой степени страхолюдности необходимо достичь, чтобы в тебе

перестали видеть женщину? Или соблазн все-таки не в женщине, а в глазах

смотрящего?..

Стоп. Вот здесь давайте притормозим.

Трудное это дело – репортаж из монастыря.

Пытаясь отразить объективную реальность, данную тебе в

ощущениях, рискуешь не только осудить, но и поневоле примкнуть к журналистам,

ведущим войну с церковью. По заказу: кто – либеральных партий, кто – конкурирующих

конфессий, одни – дубиной, наотмашь, другие – с иезуитской хитростью. Охальников,

прямо скажем, хватает. Тем удивительнее, зачем встречать друзей так, что и врагов

скоро не понадобится.

Спустя два дня я изливаю свои печорские недоумения директору

Михайловского заповедника Георгию Василевичу. Человеку

православному, давно воцерковленному. Помню, в антиклерикальном запале юности я

все изумлялась – чего это умница Василевич так с попами возится. Прости, Господи, что было, то было.

«Вот вам, Лена, в качестве утешения, – улыбается директор

образцового российского музея-заповедника. – Меня не последний в псковской

епархии человек публично антихристом обозвал...» Повод к раздору известен –

сугубо житейский, имущественный, причем правда, скорее, на стороне Василевича. Наверное, у местных церковных властей есть и своя правда. Но вот так сразу - антихристом?!

«Ничего себе утешение! – говорю. – Православные люди вместо

того, чтобы сплотиться, на каждом шагу ругаются, дерутся, заводят распри на

пустом месте. Ты в монахе надеешься встретить заступника, воина, а находишь колючий снобизм...»

«Знаете, что я думаю? – вдруг говорит Василевич. – Это нам для того дается, чтобы мы не только на их молитвы полагались, но и сами за них молились. Им это очень нужно».

В летнем кафе «Березка» – заведении легковесном, но знаменитом (каждый, кто посещал Михайловское теплой порой, получал здесь свою чашку кофе и булочку с изюмом), эти слова прозвучали для меня как откровение.

Среди монахов, сколько я поняла, тоже есть свои гении –

пушкины, да простится мне несколько кощунственное сравнение. А есть

ремесленники, «негодные маляры». Этих, как и в обычной жизни, многократно

больше. Первые – драгоценные единицы – светятся теплой радостью. Они там, где

им и надлежит быть. Вторые, подобно большинству из нас, состоят на 95 процентов

из фанаберии, на оставшиеся пять – из неизжитых комплексов. Иной, вещая про

борьбу с гордыней, так задирает нос, что очень хочется щелкнуть. Если не буквально, то словом.

Редкого монаха не раздражает поток посетителей. Паломники,

приезжающие строго помолиться, трудники, готовые помочь по хозяйству, – статья особая.

А вот туристы, экскурсанты, праздношатающиеся... Борьба с самим собой – вещь мучительно интимная. Растущий год

от года интерес к православию возлагает на русские монастыри почти непосильную

ношу. Ты от людей, люди за тобой – вечная проблема отшельников.

Все понятно, но что же делать? Вдруг нынешний турист, который не умет пока ни к мощам приложиться, ни свечку поставить, однажды вернется сюда паломником? Если только проявить к нему терпение.

Чудо

Разочарованная холодностью монастырских нравов, на закате

возвращаюсь в гостиницу. «Неужели, – говорю вслух, почти в отчаянии, – теперь я

буду брать в руки книжки Иоанна Крестьянкина и сразу вспоминать этот неудачный

день?..»

Вдруг – звонок на мобильный. «Это отец Филарет, келейник отца

Иоанна. Вы хотели со мной встретиться. Может быть, вернетесь прямо сейчас, если

не очень устали?..»

Я искала его целый день. А он нашелся, когда был нужен до боли.

Спустя полчаса мы сидели рядышком на зеленом диванчике в мемориальной келье

отца Иоанна. Это не было интервью, это была нормальная человеческая беседа. Здесь не требовалось диктофона, бывают слова, которые

записываются прямо в сердце. И чем они проще – тем вернее.

Журналист, не журналист, – моего улыбчивого собеседника, с ласковыми,

по-монгольски раскосыми глазами такие подробности мало волнуют. Только ближе к

расставанию он спросит: «А где вы подвизаетесь?» Ничего себе формулировочка… Хорошо, что про газету «Известия» можно сказать

«подвизаюсь», не то конфуз бы вышел…

Отец Филарет (Кольцов), смолоду приставленный к отцу Иоанну, свято хранит его обычаи. Помазать гостя елеем, покропить святой водой, а остаток («Вот сейчас не пищать!») вылить за пазуху. На прощание одарить шоколадом. Понятно, что сами монахи к этому продукту не притрагиваются, но чужую жизнь подсластить не грех. Шоколад эстонский: монастырь у самой границы, а одно время даже был приписан к территории Эстонии. Очень вкусный, надо сказать, шоколад. Пожалуй, лучше нашего.

Очевидно: передо мной монах избранный, монах – «Пушкин», настоящий русский батюшка. Чтобы отличить такого, особых

духовных дарований не требуется. Нужна лишь детская, искренняя и вполне

эгоистическая потребность в любви. Любят тебя или нет, угадаешь сразу, в этом

нельзя ошибиться.

«Все, что происходит, надо воспринимать, как Божие», – говорит отец Филарет. Видимо, следы недавних мытарств еще заметны у меня на лице. Душа откликается каждому слову: ну, конечно, как Божие! Да сотню таких дней стоило пережить, чтобы отец Иоанн услышал те глупые слова в гостиничном номере и сказал: «А ну-ка, вернись, начнем все с начала. Никто от меня без любви не уходит».

Чудо? Чудо. Так буднично, обыкновенно вершащееся, что оторопь берет.

За окном кельи спустилась ночь, отец Филарет продолжает

журчать, рассказывать про любимого наставника: «Батюшка говорил: мы – николаевские.

В нем чувствовалась та Россия, которой наше поколение не знало…» Уходить не

хочется. Старенькая епитрахиль на подушке ощутимо излучает тепло. Прижаться бы к

ней щекой и тихо поплакать. Но что останется от епитрахили, если каждый начнет

изливать на ней собственные горести?

Следующим утром, в пещерах, мне удастся положить руку на

гроб отца Иоанна и тихонько сказать "спасибо".

Смерть

Пещеры, и правда, оставляют неизгладимое впечатление. Холодно: температура днем и ночью, зимой и летом плюс пять-семь. Головой почти касаешься природных узоров песчаника на потолке. Под ногами – вязкая толща песка. Мрак кромешный: свечка выхватывает только дорогу на пару шагов вперед и древние керамиды – плиты, закрывающие захоронения в стенах. На одной, поднеся огонек вплотную, с трудом разбираю: «Боярин… Пушка». Предок Александра Сергеевича. По стенам влажная изморозь – посетители надышали.

Семь галерей, или «улиц». Ширина такой улицы – вдвоем

разойтись. В конце центральной галереи покоится, в частности, и архимандрит Иоанн (Крестьянкин),

скончавшийся в феврале 2006-го. По почетному разряду хоронят так: в песчанике

выдалбливают нишу (порода очень плотная, и труд этот весьма тяжел), затем

ставят гроб и нишу закладывают. Оставляя, однако, оконце, сквозь которое можно и

взглянуть на место упокоения, и руку протянуть.

Насельников, не облеченных саном, ожидает братское кладбище – гигантский

грот, где гробы просто складываются один на другой, многоэтажными ярусами.

Нижние разрушаются под тяжестью верхних, подсчитать общее количество невозможно

(кладбище называют «новым» – хоронят здесь с 1700 года), доски чернеют,

превращаются в труху. Зрелище это не просто жутковатое, но фантасмагорическое.

А запаха действительно никакого.

Говорят, дважды случалось, что вновь внесенный покойник, цитируя Достоевского, «провонял». Тогда пещеры закрывали для экскурсантов, а над домовиной, источающей миазмы, совершали повторное отпевание. Этим «естества чин» бывал побежден. Удалять из пещер никого не пришлось. Во всяком случае, так утверждают монахи-экскурсоводы.

Сейчас перед входом на братское кладбище установлена решетка. Несколько лет назад некий паломник (уж точно не турист) спрятался между гробами и провел там десять дней. От голодной смерти его спасли батон хлеба и бутылка минералки, но главное – парень даже не простудился.

И еще касаемо запаха. Минувшим летом мне посчастливилось редактировать книгу о. Тихона (Шевкунова), бывшего печерского послушника, а теперь наместника Сретенского монастыря в Москве «Несвятые святые» и другие рассказы». Там есть забавная история про то, как казначей архимандрит Нафанаил водил по пещерам Бориса Ельцина. Тогдашний президент страны настойчиво интересовался, чем отбивают неприятные последствия разложения человеческих тел. Объяснения: «это чудо Божие», «так уж Господь управил» его не удовлетворяли.

Наконец, остроумный архимандрит, в свою очередь, спросил:

- Борис Николаевич, в вашем окружении есть люди, которые плохо пахнут?

- Разумеется, нет!

- Так неужели вы думаете, что кто-то смеет дурно пахнуть в

окружении Царя Небесного?

С момента того диалога прошло 16 лет. Борис Ельцин лежит на Новодевичьем, а «вредный отец Нафанаил», живо, ярко, с любовью и юмором обрисованный в книжке, – здесь, в одной из боковых галерей. Склоняюсь, заглядываю в окошко – вот его дубовый гроб. Воздух вокруг абсолютно свеж.

Жизнь

Кто и почему уходит в монастырь в наше время – тайна, которую печорские монахи и послушники ревниво берегут от посторонних. Спрашиваешь:

- Где вы жили до пострига?

- В Москве.

- А кем были?

- Никем

Братия Псково-Печерской обители насчитывает около 80 душ – это немного. Меньше, чем требуется для хозяйственных нужд. Так ведь и действующих мужских монастырей в современной России четыреста. Выбор велик.

Утро начинается в шесть – братским молебном. Следом

литургия. Закончилась служба, позавтракал – отправляйся на

послушания. Их много, и они очень разные. За вековыми монастырскими стенами

глянцевито зеленеет капуста, а есть еще картофельные поля, свекольные, делянка

пшеницы. Коровник, птичник, конюшня, столярная и слесарная мастерские, кузница,

просфорня. Кто-то архивы в библиотеке разбирает – монастырь ведет обширную

издательскую деятельность. Правда, в данный момент средства на нее иссякли, и

это крайне прискорбно – еще не все проповеди отца Иоанна Крестьянкина увидели

свет.

Одни монахи иконы пишут, другие с детьми занимаются. Занятия

проходят не только в воскресной школе, но и в печорском интернате. Педагоги

интерната на монахов буквально молятся: дети здесь трудные, в основном

социальные сироты. Отцов, как правило, не знают, пьяниц матерей мучительно

стесняются и защищают яростно. У маленького человека сердце ободрано в кровь.

Простой учитель или воспитатель умирить его не может. Уже несколько лет функцию

умирения принимают на себя священники. Я видела, как радостно бросаются навстречу

дети: «Батюшка, здравствуйте! Благословите!» Слова «отец» и «батюшка»

притягательны для сирот еще в самом простом, земном смысле. Тем паче, что

педагогов-мужчин здесь практически нет.

Час дня – в монастыре обед, мероприятие обязательное для посещения. Дальше – продолжение послушаний, в шесть – вечерняя служба, после нее ужин. Кто совершенствуется в аскезе, не ужинает.

Кстати, трудится в обители и наемная рабсила. Но тут не все выходит

благолепно. На Святой горке мне показывают неохватный дуб – ровесник монастыря.

Несколько лет назад он уронил огромную ветку на работягу – матерщинника. Тот что-то

делал на кровле, помогая себе при этом крепкими русскими словами, а на увещания

соратников только отмахивался. Потом слез с крыши, отошел под дерево –

полюбоваться плодами рук своих, и тут рухнувший тяжеленный сук переломил ему

позвоночник в двух местах.

А вы думали – шутки? Это в Русской зарубежной церкви возможен священник – сама такого на Лазурном берегу видела – веселый, разведенный, шампанское постом дует. А у нас все строго. Слишком строго, если по гуманистическим меркам судить.

Несчастный пролетарий передвигается теперь в инвалидном кресле. И больше не

сквернословит, ни-ни.

... Девять часов вечера. Купола потускнели, но небо еще светло,

и его торопливо крестят страдающие бессонницей птахи. Перед братским корпусом

пасторальная тишина, только из распахнутого окна доносится хриплый кашель.

Монастырь расположен в низине между холмами, здесь у многих проблемы с легкими

и бронхами. Впрочем, бывают обители и более суровые по климатическим условиям.

Кое-где продолжительность жизни монаха меньше средней по стране и едва

переваливает за 50 лет (а монахи, прошу помнить, от излишеств нехороших

застрахованы и в группы риска не входят). Печоры в этом смысле довольно благополучны

– спасибо лекарям и регулярным отпускам. Монастырь не тюрьма. Недугуешь –

поезжай в ту же Ялту, погрейся.

«Как вы узнаете новости? – спрашиваю у одного из

насельников. – Монахи ведь телевизор не смотрят?» «Нет, конечно. Но есть

мобильные телефоны, у некоторых в кельях ноутбуки. Тут другое интересно:

бывает, по целому месяцу некогда в интернет зайти, новости посмотреть, а зашел

– ничего не изменилось. Нашли Каддафи, не нашли Каддафи, то ставка

рефинансирования упала, то поднялась. Все одно и то же...»

Между прочим, о кельях. Ничего романтического а-ля

пушкинский «Борис Годунов» в них нет. Просто комнаты, которые выходят дверями в

общий коридор, зачастую напоенный ароматами кухни. У насельников со стажем –

отдельные, для молодых – на несколько коек. Кто студентом прозябал в общежитии,

все это знает.

«Ссоритесь, дуетесь друг на друга иногда?» – продолжаю пытать. «Не

должны. Но мы ведь живые, а чем святее место, тем больше враг лютует. Это

очень трудно – полюбить другого больше, чем себя. Знаете, почему Советский Союз

развалился? Потому что никто не хотел думать о других, все начали себя любить».

Поворот, вроде бы, внезапный, но я в который раз замечаю, что церковные люди относятся к советской эпохе неоднозначно. Не однозначно плохо. Наверное, потому что твердая вера, а тем более – решение уйти в монастырь во времена жестокие сталинские, тупые хрущевские, ленивые брежневские имели иную цену, нежели сегодня. Православный человеческий материал был меньше количеством, зато выше качеством.

«Все, что происходит, надо воспринимать, как Божие» – всплывают в памяти слова отца Филарета.

А вот правила, вынесенные лично мною из посещения Псково-Печерского монастыря:

Не будь ханжой – это смехотворно выглядит даже у монахов.

Всякой пищи, в том числе духовной, следует потреблять в меру. Каждому свое, живи и радуйся.

Встречай людей по-человечески,

даже если нет времени и желания. Нелюбовь смущает душу сильнее всякого соблазна.

Если попадется тебе в жизни

священник, которого захочется называть батюшкой, - цепляйся него руками и

ногами, держи, не отпускай. Тех, кто способен любить другого больше, чем себя, в церкви так же немного, как и среди нас, простых смертных.

Люди

Печорам хватает сентябрьского солнышка, чтобы впасть в дрему. Хотя солнце, конечно, ни при чем. Легко вообразить, какое сонное царство устанавливается здесь под глухой дождичек или тишайший северный снегопад.

Кто трудоустроен на сильно сократившемся с советских времен керамическом производстве –

считай, повезло. Видимо, в силу безработицы на улицах Печор много молодых

людей, тетешкающих младенцев. Двадцатилетние парни за неимением автомобилей

водят детские коляски, за отсутствием других дел сполна наслаждаются радостями

отцовства. Тоже по-своему неплохо.

На что семьи живут? Летом – огород и обслуживание туристских

потребностей (в основном извоз). Осенью – грибы и клюква. Всем этим, свеженьким,

только что из леса, в изобилии торгуют по псковским дорогам. Плюс яблоки. Их в текущем

году девать некуда, осыпаются и гниют в траве, однако ведерко «полосатки» килограмма

на 3-4 обойдется проезжающему в 140 рублей. Аборигенов можно понять: оптовики

скупают у них урожай по рупь восемьдесят за кило. А мы просто компенсируем

чужую бессовестность.

Переместившись из Печор в Пушкинские горы, я опять начну

интересоваться ресурсами выживания и ничего нового не услышу: извоз, клюква,

пасека. К возвращению на первобытно-натуральные рельсы народ относится со спокойным

фатализмом. На Псковщине, если мыслить исторически, отродясь хорошо не жили.

- Зимой чем занимаетесь? – спрашиваю жителя Пушгор, чтобы закруглить годичный цикл.

- Кабанов бьем, лосей, зайцев. Да у телевизора валяемся.

Может, я сочла бы охотничьи рассказы «гоном», если бы до

того, в Печорах мне не перечисляли слово в слово: лоси, косули, зайцы, белки. Последних

активно истребляет и черный монастырский кот Борман. Во многих домах покупного

мяса вообще не водится – исключительно дичь, добытая главой семейства.

Чем Россия хороша? Если власть тебя забудет – природа поможет.

«У лося мясо сухое, волокнистое – только на котлеты. Медведь

– наоборот, жирноват, опять-таки на любителя. Вот кабан – это да, там слой

мяса, слой жирка чередуются...» Кто вам в Москве такую классификацию предоставит?

Разве что Никита Михалков. А в Псковской области – едва ли не всякий мужик, у которого

глаза не помутились от пьянства и руки не дрожат.

Алкашей, лирически бредущих парочками, в Печорах не больше, чем в любом другом провинциальном городе. Зато здесь много каких-то странных людей. Не пьяных – странных. «Ну, вы же знаете, – разъясняет один из монахов, – к намоленным местам всегда такие стягиваются. А у нас отец Адриан отчитки проводил, чин изгнания бесов, сюда одержимых со всей страны свозили. Многие и остались поближе к монастырю – боятся уезжать».

Отцу Адриану (Кирсанову) скоро 90 лет. Под дверями его

кельи – через дверь от отца Иоанна – всегда очередь из нескольких просителей,

ждущих приема. На отчитках у него начинали выть и кататься по полу даже члены

официальных делегаций, заглянувшие в храм с экскурсией. Существуют

свидетельства об излечении офицера КГБ и партийной дамы-функционерки.

Сегодня

отчитки в Псково-Печерской обители не проводятся – нет священников с подобным

духовным дарованием.

Что для одних – чудо, для других – досадное неудобство. Город Печоры значительно моложе монастыря и возникновением своим обязан именно ему, однако многие данный центр духовности недолюбливают. Прежде всего, за беспокойство, причиняемое странными людьми.

Вразумления в обители искали высшие лица Государства

российского. Иоанн Грозный, правда, сгоряча отсек голову преподобному игумену

Корнилию, однако немедля раскаялся, лично отнес обезглавленное тело к

Успенскому храму и пытался загладить вину щедрыми подношениями. Один колокол на

звоннице – его. Другой, самый большой, четырехтонный – дар Петра I. Кроме того, Петр велел

насыпать холм, а на холме поставить беседку – так, чтобы она

оказалась выше стен, формально за пределами монастыря, и император мог бы в ней курить,

не погрешая против правил.

В Печорах Александр I испрашивал у иеросхимонаха Лазаря

формулу праведной власти и услышал в ответ: «Жизнь царя должна служить примером

для подданных». В 1903 году сюда приезжал последний русский самодержец Николай II. На

вышеупомянутом зеленом диванчике в келье отца Иоанна сидел Владимир Путин – и

получил от старца на память Феодоровскую икону Божьей матери.

Все это так, однако из коренных обитателей Печор многие не

бывали в монастыре ни разу. Впрочем, как рассказывает Георгий Василевич, часть

населения Пушкиногорья тоже ухитряется за всю жизнь не заглянуть в Михайловское.

Хотя для района заповедник – «градообразующее предприятие», здесь работают и – главное – получают зарплату двадцать процентов жителей.

Каждое лето в заповедник, продолжает Василевич, подтягивается

до тысячи доброхотов. В основном, это подростковые отряды. География: Мурманск,

Пермь, Подмосковье, Ивано-Франковск… Живут на поляне в палатках, помогают по

мере сил. Местные, пушкиногорские дети в ряды доброхотов не рвутся. Бывает, парень

уходит в армию, ничего толком про родные края не зная. А там попадется командир

пообразованнее: «Ты, правда, рядом с Михайловским вырос? Расскажи!»

Возвращаются, говорит Василевич, растерянные и первым делом наверстывают

упущенное.

А нам-то кажется, будто, кроме дедовщины, в нашей армии

ничего нет.

Земля

В Печорах даже диспетчер таксопарка не в состоянии ответить, сколько километров от их города до Пушкинских гор. Хотя область одна, и места прославленные, и расстояние по прямой – всего 170 верст. Люди не ездят. Не видят смысла тратить последние деньги.

Ошалевший на радостях водитель берет курс от Псково-Печерского монастыря к Святогорскому, от одного Успенского собора к другому – тому, где похоронен Пушкин. Мелькают по сторонам облупленные фасады городских домишек, серые латаные крыши – деревенских… Грустно, уныло. Тут бы вспомнить из анекдота: «Это твоя родина, сынок», если бы Родиной не именовалась деревня на реке Великой в трех километрах от Пскова. Туда я не заезжала, врать не буду.

Что чаще всего повторяется вдоль дорог Псковской области? Обелиски

с долгим печальным поминальником. Война искалечила эти места надолго, если не

навсегда. Для Печор военное прошлое – вопрос неловкий. Многие обвиняли

тогдашнее духовенство в сотрудничестве с оккупантами. Затем обвинения сняли, но

осадок все-таки остался. О трудной доле священников Псковской православной миссии – см. фильм

Владимира Хотиненко «Поп».

А в Михайловском все было «банально», как везде: Успенский

собор немцы подрывали дважды, могилу Пушкина заминировали, исторические аллеи –

тоже. Немало саперов погибло, очищая заповедную землю. Выйдешь дождливым утречком

по грибы (их здесь – как в киносказках Александра Роу, берешь только элиту –

белые, подберезовики, подосиновики), так вот, бредешь по мягкому мшистому

подлеску, а впереди – воронка. В груди холодеет, не до грибов.

Пушкинский заповедник выделяется на фоне Псковской области,

как боровик среди сыроежек. И дело не в том лишь, что Господь Бог не создавал

пейзажа прекраснее, чем в Михайловском. Здесь даже березы желтеют по-особому –

будто кто-то прицельно капнул охрой на зеленые пряди. Сороть и Маленец (речка и

озеро, если кто не знает) поблескивают в закатном свете недвижимо, как льдом

подернутые. Тишина вокруг такая – собачий лай слышен из деревни за несколько

километров. Воздух – хоть ножом его кромсай и ешь. Ни единого

раздражителя – только последние осенние комары демонстрируют острое нежелание отправляться

спать голодными.

Возле домика Пушкина вышел навстречу охранник, оценил

блаженную физиономию: «Ну, правильно, не все же в суете убиваться. Надо себе

роздых дать». Вот из кого неплохой батюшка мог бы получиться.

В Михайловском сразу пропадает ощущение провинциальности – в убогом понимании этого слова. Когда не бюджеты урезаны, а души человеческие. Знаете, как выглядит весьма приличная (по расценкам) гостиница в Печорах? Сиденье, пардон, отдельно от унитаза, бра почему-то в ногах кровати, розетки вываливаются из стен, обои в кровавых брызгах отсылают к старым, дофумитоксным временам.

Проблема не в том, что в провинциальных русских гостиницах

нет вай-фая. Проблема – в отсутствии вкуса, стыда за дурно выполненную работу и

любви к своему.

Зато такая любовь есть у Георгия Василевича. Белорус по национальности, сам из числа бывших доброхотов, он не приходится Пушкину ни праправнуком, ни внучатым племянником, но уже 18-й год трясется здесь над каждой былинкой, словно она ему родная. В итоге Михайловское сегодня – место абсолютно эксклюзивное по красоте, чистоте и благородству. Гуляешь здесь – значит, ты вип. Випее не бывает.

Конечно, в Пушкиногорье нет безупречных образцов для

подражания. Грешный Александр Сергеевич ратовал не за пущую длину женских юбок,

а, напротив, за полное упразднение оных, и весьма в этом преуспел. Однако любой,

кто бросает взгляд с Михайловского холма – в первый, десятый, сотый раз – может

только молитвенно выдохнуть «ах!». Все, что кроме «ах», будет лишним. Потому

что следующие слова – очень часто: «Хочу здесь жить!». Расширение окрестных

деревень и коттеджная застройка близ усадебных границ являются сотрудникам

заповедника в ночных кошмарах. "Известия" подробно рассказывали об этой проблеме минувшей зимой – в материале "Пушкино горе".

Обычно Михайловское поражает наповал, но изредка – догоняет

через годы. Яркий пример – Сергей Довлатов. Он провел здесь два лета – в 1976-м

и 77-м. Пытался уйти в гиды, как утомленные люди мечтают уйти в монахи, – от

клубка житейских проблем. Такого рода мотивация не засчитывается ни на небе, ни

на земле. В итоге талантливый пьющий диссидент оставил знаменитую повесть

«Заповедник», имевшую, как всякий гротеск, мало сходства с реальностью.

Заповедник – тот, который без кавычек – относитсяся к Довлатову великодушно, я бы сказала, по-христиански. Готовят специальный экскурсионный маршрут, открыли выставку к 70-летию. В одной из витрин автограф друзьям: «…в память о лучших местах на земле! А я, между прочим, побывал в 12 странах…» Чтобы дозреть до Михайловского, Довлатову потребовалось эмигрировать в Америку.

Несколько дней в пушкинском заповеднике наводят на очень

простые мысли:

Не торопись судить: если человек или место тебе не нравятся, возможно, ты просто к ним не готов.

Служить Богу в миру не легче, чем в монастыре, в монастыре – не проще, чем в миру. Служить вообще трудно.

Чувствуешь в себе достаточный

духовный опыт – поезжай в Псково-Печерскую обитель, Оптину пустынь, Дивеево... Не

уверен – тогда сначала в Михайловское, Константиново, Вёшки... Главное, надо

любить все это, как любят только своё – преданно и нерасторжимо. Аминь.