Кора, жмых и мучная пыль: как делали хлеб в блокадном Ленинграде

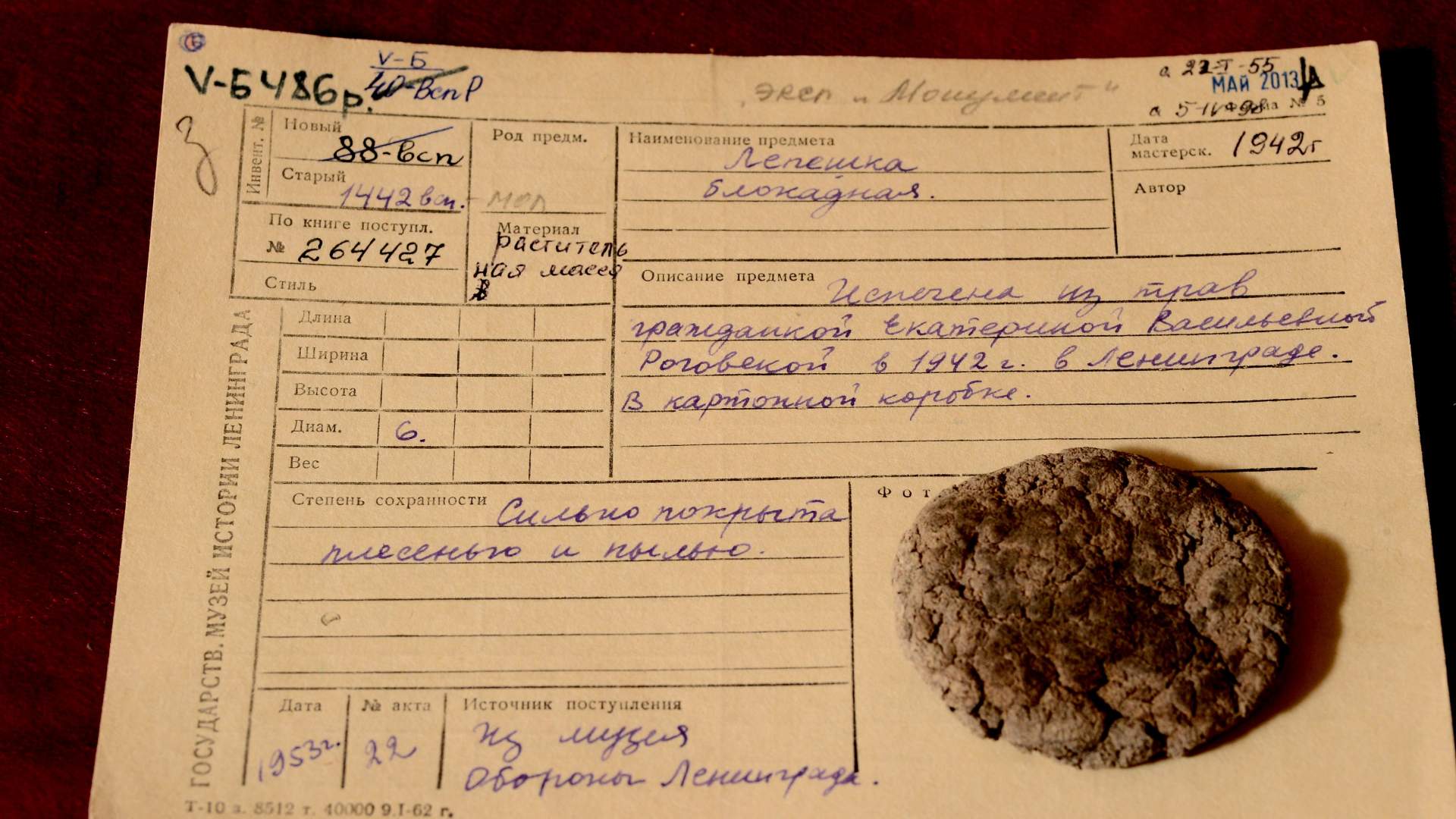

Своего минимального веса хлебный паек, который выдавался жителям блокадного Ленинграда, достиг в ноябре 1941 года. Город находился на осадном положении третий месяц, и хлеба катастрофически не хватало. С 20 ноября детям и иждивенцам полагалось 125 граммов продукта, состоявшего из жмыха, отрубей, мучной пыли и сосновой коры. Один из этих потемневших брусочков сегодня хранится в Музее истории Санкт-Петербурга. В преддверии 75-летия снятия блокады «Известия» побывали в хранилище музея, чтобы узнать, как и из чего выпекали хлеб в осажденном фашистами Ленинграде.

«Непищевые заменители»

Рецептура блокадного хлеба разрабатывалась в Ленинградском отделении НИИ хлебопекарной промышленности. Как рассказали «Известиям» в институте, в качестве заменителей ржаной обойной муки применялись овсяная, ячменная, соевая и кукурузная мука, ржаной и ячменный солод, а также жмых из льна, подсолнечника, хлопчатника, конопли и кокоса. В хлеб добавляли отруби, мучную пыль, соевый шрот, рисовую мучку и лузгу, а также «заменители из непищевого сырья». Непищевые заменители — гидроцеллюлоза и сосновый луб (кора) — перестали использоваться при выпечке только с открытием легендарной Дороги жизни.

В первые месяцы войны нормы выдачи хлеба рабочим постепенно снижались с 800 до 600 г, но после начала блокады (8 сентября 1941 года) паек уменьшился до 500 г. Хлеба в осажденном городе становилось всё меньше. 20 ноября 1941 года суточные нормы были сокращены до минимума: 375 г — солдатам на фронте, 250 г — рабочим и служащим, 125 г — детям и иждивенцам. После открытия движения по льду Ладожского озера паек вновь увеличили до 500 г фронтовикам, 375 г — рабочим и 200 г — детям.

Хлеб по блокадному рецепту выпекают к памятным датам и в наше время. Но образец настоящего пайка — изготовленный именно в 1942 году — хранится в Музее истории Санкт-Петербурга в Петропавловской крепости.

Блокадные тетради

Один из самых ценных экспонатов музея истории — известный всему миру дневник ленинградской девочки Тани Савичевой. Он стал частью экспозиции в 1953 году, когда был ликвидирован музей обороны и блокады Ленинграда.

— Дневник Тани — не единственный в своем роде. Многие дети писали тогда дневники, и, конечно, они были связаны с блокадой, голодом, — рассказала «Известиям» хранитель рукописного фонда Музея истории Санкт-Петербурга Людмила Баклан. — У Тани — только даты смерти родственников. Но он потрясал своей краткостью, трагичностью, концентрированностью и потому широко известен.

Еще один дневник вел сотрудник музея Алексей Черновский, который был известным в городе на Неве краеведом. В своем письме ученый писал директору музея, находившемуся в эвакуации: «Я как музейную работу веду ежедневный дневник. Уцелею ли я, не знаю, но дневник для истории города ценный».

— То есть он вел его как краевед, как музейный сотрудник, зная, что после завершения войны, которая обязательно окончится победой, нужно будет показывать историю города, и поэтому фиксировал всё наиболее существенное, — продолжила Людмила Баклан. — Причем писал только то, что видел сам или коллеги, ссылался на источники.

В своем дневнике Алексей Черновский изложил и свои предложения о фиксации внешности города военного времени.

— Они осматривали поврежденные памятники, затем получили разрешение на фотофиксацию. Собирали плакаты, листовки — всё, что можно было собирать, — рассказывает хранитель музейного фонда. — В этом же дневнике — сведения об умерших сотрудниках музея независимо от их должностного положения.

Во время блокады Алексей Черновский потерял жену и сына — известного гидробиолога.

— На его глазах таяли его внуки, Миша и Танечка. Он слабел, это чувствуется по записям, — Людмила Баклан перелистывает страницы дневника ученого. — Первая тетрадь заканчивается записью от 9 апреля: «Пронизывающая сырость и холод в комнате. Очень ослаб, о своей болезни не буду говорить, здесь не место». С 10 апреля он пишет в другой тетради, отмечая, что она не представляет интереса для истории. Последняя запись от 27 апреля 1942 года адресована его коллеге Анне Зеленовой: «Милая Анна Ивановна! Вы остаетесь единственным и самым дорогим моим передатчиком... Позаботьтесь, чтобы сохранилась хоть небольшая память, след о небольшом историке города Алексее Алексеевиче Черновском... Очень жаль уходить из жизни». Ему было 60 лет.

После смерти историка свой дневник вела и сотрудник Гатчинского дворца-музея Ирина Янченко.

— Ее записи более скупые, более сдержанные. Сообщения о культурной жизни города — о выставках, лекциях, первой экскурсии по Ленинграду весной 1943 года, — поясняет Людмила Баклан. — Ирина Янченко погибла под артобстрелом, возвращаясь с дежурства в Исаакиевском соборе 8 августа 1943 года. Ее муж погиб на Ленинградском фронте, от голода умерли дочка и отец.

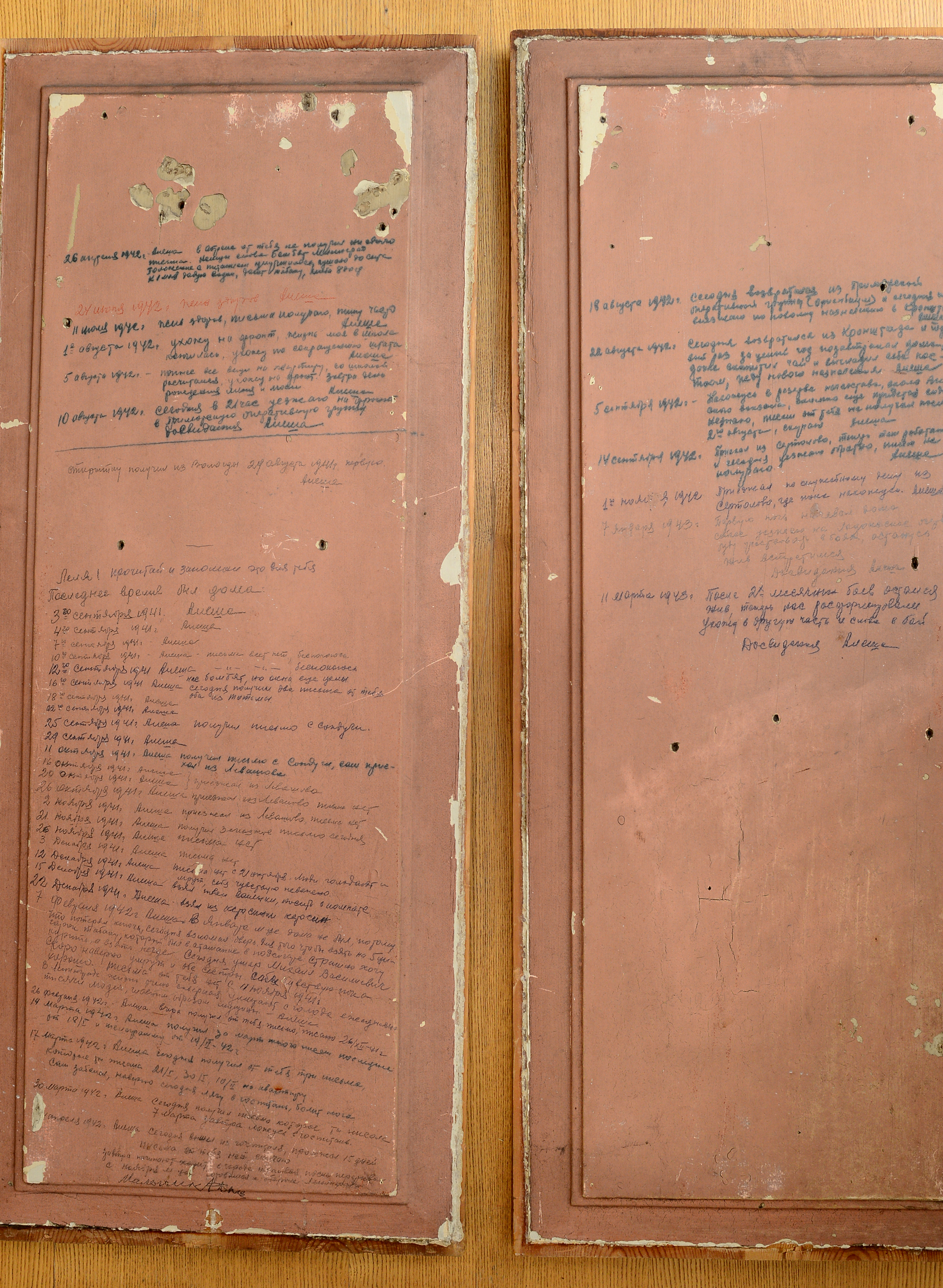

Дневник на двери

Помимо дневников блокадников, в рукописном фонде хранится и весьма необычный экспонат — дверные филенки (декоративная основа в каркасе двери) с записями, которые ленинградский офицер Алексей Малыгин сделал для находившейся в эвакуации жены.

Первая запись датирована 3 сентября 1941 года: «Был дома. Алеша». Так Алексей Малыгин обозначал, что он жив и приходил домой. Один раз он записал, что потерял ключ, ему пришлось взломать замок. Последняя запись от 11 марта 1943 года: «После двухмесячных боев остался жив. Теперь нас расформировали, ухожу в другую часть и снова в бой».

Экспонировались они лишь однажды, в 2005 году — проблема в том, что методики, которая позволила бы гарантированно сохранять подобные записи, не существует.

Кроме того, в помещении музея на Английской набережной можно ознакомиться с изобретенным ученым Физико-технического института АН СССР Наумом Рейновым уникальным прибором, который называется «прогибограф». С его помощью регистрировали колебания льда на Ладожском озере и разрабатывали правила передвижения по Дороге жизни.